Mots clés : Billets de Blog, Bionum, DiderOdyssée

Etiquettes: cnidaire, colonies, hydrozoa, méduses, Organismes coloniaux, physalia physalis, polypes, Sciences de la vie, siphonophore

Si je vous dis “cnidaires”, soit vous pensez tout de suite aux méduses, soit vous avez beau lire et relire ce mot, non, ça ne vous dit rien du tout, vous n’avez aucune idée de ce que ça peut bien être. Ce sera bientôt une époque révolue. Désormais, ce sont les siphonophores qui vous viendront immédiatement à l’esprit quand vous entendrez parler de cnidaires, car ce sont des animaux, pour le moins qu’on puisse dire … étonnants !

Siphonophore physalie, plus communément appelé Galère Portugaise, qui vit en surface

Cnidaires, Kézako ?

Anémones de mer, méduses, coraux … Leur point commun ? Ce sont tous des cnidaires.

Ces animaux aquatiques se caractérisent par un corps riche en eau, ressemblant à un sac, au fond duquel est localisée la cavité gastrique. Cette cavité est reliée à l’extérieur par un seul et unique orifice, qui sert donc à la fois de bouche et d’anus. Vous avez bien dû remarquer dans votre vie que les méduses sont plus ou moins piquantes, eh bien c’est le cas de tous les cnidaires. Ils possèdent des cellules urticantes, qui peuvent jouer un rôle défensif comme agressif !

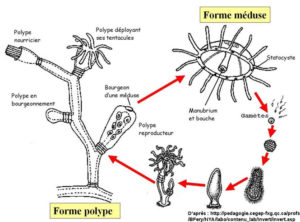

Pour de nombreux cnidaires, les individus d’une même espèce alternent entre la forme polype et la forme méduse d’une génération à l’autre. La forme polype est un stade où le cnidaire est fixé, comme c’est par exemple le cas des coraux ou des anémones de mer. La forme méduse, quant à elle, est une forme libre, adoptée, par exemple, par les méduses telles qu’on les connaît, où l’individu est donc apte à se déplacer.

Illustration 2 : Alternance entre les deux formes dans le cycle de vie d’une méduse

Plusieurs organismes en un seul

Les siphonophores (Siphonophorae) forment un sous-groupe de cnidaires, et présentent une caractéristique pour le moins qu’on puisse dire étonnante : un siphonophore n’est pas un seul et unique organisme ! Contrairement à la majorité des animaux que nous connaissons, les siphonophores sont constitués de plusieurs organismes différents. Oui, oui, vous avez bien lu, plusieurs individus différents rassemblés en un seul.

La première fois que vous avez regardé l’image de la physalie juste au-dessus, vous vous êtes dit que ça ressemblait juste à une méduse un peu bizarre, pas vrai ? Et bien, aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est en fait un assemblage de plusieurs organismes qui forment un plus grand individu. Ce n’est pas du tout le cas des méduses, qui ne sont bien qu’un seul et unique organisme. Ça vous en bouche un coin, avouez-le !

Prenons une colonie d’abeilles domestiques pour mieux visualiser ce qu’on vient de dire : c’est comme s’il y avait des abeilles plus grandes que les autres, certaines avec des ailes mais sans bouche, certaines sans ailes mais avec des organes de reproduction, etc… Elles seraient toutes liées entre elles et ne formeraient en fait qu’un seul et unique animal géant, qui ne pourrait plus survivre dès qu’on lui enlèverait certaines de ses abeilles.

On dit des siphonophores que ce sont des organismes coloniaux, autrement dit qu’ils sont une colonie constituée d’une multitude d’organismes inséparables, chacun étant spécialisé dans une fonction, et jouant son rôle dans le bon fonctionnement du siphonophore entier.

Vous commencez sûrement à vous poser quelques questions : à quoi ressemblent ces petits organismes ? Quel genre de fonction ont-ils ? Comment se passe la reproduction ?

Allez, tenez, voici déjà un petit Gif pour vous donner une idée de l’aspect d’une espèce de siphonophore qui, contrairement aux physalies, prospère dans les fonds marins :

Quitte à devenir incollable sur les siphonophores, autant utiliser les bons termes : on a jusqu’à maintenant utilisé le mot “organismes” pour désigner les individus constituant le siphonophore, mais il s’agit en réalité de “zoïdes”, leur nombre pouvant varier d’un siphonophore à un autre.

Regardez bien la partie gauche du Gif … On peut voir pleins de petits compartiments qui s’agitent, on pourrait presque croire qu’ils sont en train de faire une ola ! Oui, vous l’avez deviné, ce sont les fameux zoïdes ! La deuxième partie du siphonophore est également constitué de zoïdes, mais ils sont plus difficiles à distinguer ici.

Des fonctions diverses

On sait maintenant que les zoïdes n’ont pas tous la même fonction. En d’autres termes, chaque type de zoïde est destiné à accomplir une tâche qu’aucun autre type de zoïde ne pourra exécuter. Par exemple, les zoïdes qui permettent la digestion (gastérozoïdes) ne peuvent pas jouer de rôle de défense du siphonophore; les apidozoïdes (ou dactilozoïdes) s’en chargeront.

Toutes les parties du siphonophore sont ancrées sur une tige principale, le stolon.

A l’extrémité, on trouve la partie de flottaison, ou pneumatophore, puis lorsque l’on continue de longer le stolon, on rencontre les cloches natatoires, ou nectosomes, qui assurent les déplacements du siphonophore. On arrive alors dans la deuxième moitié de l’individu, et c’est en croisant ce qu’on appelle les cormidies que ça se corse un petit peu ! Chaque cormidie est un ensemble de zoïdes structurellement et fonctionnellement distincts, que l’on va décrire juste après.

Illustration 3 : Organisation d’un siphonophore à flotteur

Et si l’on suivait un siphonophore au saut du lit, histoire d’un peu mieux comprendre les différentes fonctions et zoïdes ? Ça vous dit ? Allez, c’est parti !

C’est le matin, et notre siphonophore commence à avoir sacrément faim, c’est parti pour errer dans le coin à la recherche de petits poissons ou de crustacés. Les cloches natatoires lui permettent de se déplacer comme bon lui semble à la recherche de nourriture. En cas de rencontre d’un prédateur, pas de problème ! Les dactilozoïdes sont des zoïdes urticants qui se chargeront de dissuader quiconque espérerait manger du siphonophore pour le déjeuner. Une sorte de bouclier protège également l’ensemble de la cormidie, on l’appelle la bractée.

Certains poissons ont la mauvaise idée de passer un peu trop près des filaments pêcheurs du siphonophore, qui se font alors un plaisir de libérer une substance urticante qui neutralise la proie, et qui vont ensuite les apporter aux gastérozoïdes, lesquels se chargent de la digestion. Enfin, ce sont les cystozoïdes qui excréteront les déchets qu’il reste après la digestion. Vous avez peut-être compris le principe, mais ne savez toujours pas quelle tête ça a, alors voici un schéma qui devrait vous éclaircir les idées.

Illustration 4 : Disposition des zoïdes dans une cormidie

Il faut savoir que les siphonophores se divisent en trois sous-groupes ( les Physonectae, les Cystonectae, et les Calcycophorae ), et que chacun n’a pas exactement les mêmes zoïdes ou la même disposition. Les différences les plus importantes sont le fait que les calcycophores n’ont pas de flotteur, contrairement aux deux autres, et que les cystonectes n’ont pas de nectosomes, et se déplacent donc uniquement grâce aux courants marins.

Bon, c’est bien beau tout ça, mais ça ne nous dit toujours pas comment ça se reproduit …

Vous l’avez peut-être remarqué, mais nous n’avons pas parlé des gonozoïdes juste au-dessus, bien qu’ils soient représentés sur le schéma. Eh bien, c’est ce que nous allons faire maintenant, car c’est dans la reproduction qu’ils entrent en jeu.

Les gonozoïdes peuvent être femelle ou mâle ; ceux-ci libèrent des gamètes, qui accompliront la fécondation lorsqu’ils se rencontreront, et l’on obtiendra ainsi un ovule fécondé.

C’est à partir de ce même ovule que l’intégralité du siphonophore sera formé !

Multitude de petites larves de siphonophores bioluminescents, après fécondation, qui donneront des siphonophores comme celui que l’on voit au centre

Bon, on a maintenant notre petit ovule fécondé, on est content, mais comment ça se passe après ?

Illustration 5 : Cycle de vie d’un siphonophore (ici, Physonectae)

C’est le pneumatophore, qui va se former en premier, ainsi, le siphonophore larvaire pourra déjà flotter ! A l’autre extrémité, le premier gastrozoïde avec son filament pêcheur commence à se développer. Et c’est après tout ça que les nectosomes vont apparaître entre le flotteur et l’ébauche de cormidie qui s’est formée, et que toutes les cormidies vont commencer à se distinguer, pour finalement arriver à notre bon vieux siphonophore tel qu’on le connaît !

Des animaux très spéciaux

Un multi-organisme, plein de zoïdes différents avec des fonctions différentes qui permettent le bon fonctionnement du siphonophore, le tout, à partir d’un petit ovule fécondé. Un résultat magnifique. C’est quand même incroyable, non ? Aussi magnifiques que dangereux, aussi complexes que fragiles, les siphonophores cachent encore aujourd’hui de nombreuses choses à l’humain qui, poussé par la curiosité, sillonne les océans à la recherche de ces cousins des méduses à couper le souffle !

Vous n’êtes toujours pas convaincu ? Alors voici ma dernière carte pour vous persuader qu’ils sont bien parmi les animaux les plus prodigieux de la planète !

Illustration 6 : Siphonophore Marrus orthocanna (non, ce n’est pas une vue d’artiste !)

Sachez que le 28 avril, on organise la DiderOdyssée : tous les billets de blogs qui ont été publiés sur le blog dans les dernières semaines se verront présentés et animés par leurs auteurs ! Venez nombreux pour en découvrir plus sur tous les sujets, même si l’on sait très bien que si vous venez c’est surtout pour votre nouvel animal préféré, le SIPHONOPHORE !

Cela se passera donc le 28 avril 2017 dans l’amphithéâtre Buffon (15 rue Hélène Brion, 75013 Paris) à partir de 14h.

Sources des illustrations et gifs :

1 : http://nature-en-image.org/wp-content/uploads/2012/06/physalie.jpg

2 : https://www.jlbphotobiosousmarine.fr/biologie/cnidaires/

3, 4, 5 : http://www.mer-littoral.org/05/siphonophores.php

6 : https://wshg.net/blog/the-outdoors/2016-08-10/the-fascinating-world-of-siphonophores/

Gif 1 : https://www.youtube.com/watch?v=8KZsrDGLUJQ

Gif 2 : https://www.youtube.com/watch?v=Fq3tcPpp02I

Bibliographie

Mer et littoral – La biologie des Cnidaires – Hydraires, Méduses, Alcyons, Gorgones, Anémones, Coraux. (n.d.). Retrieved March 18, 2017, from http://www.mer-littoral.org/05/siphonophores.php

Tharmalingam, A. (2016, May 6). Petite plongée sous-marine pour tout savoir sur les cnidaires. Retrieved from http://bionum.univ-paris-diderot.fr/petite-plongee-sous-marine-pour-tout-savoir-sur-les-cnidaires/

Siphonophores. (n.d.). Retrieved March 18, 2017, from http://www.siphonophores.org/index.php

Futura. (n.d.). Cnidaire. Retrieved March 18, 2017, from http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/classification-vivant-cnidaire-4346/

Colin, P. par J.-P. (n.d.). Les siphonophores sont les plus forts ! Retrieved from http://svtcolin.blogspot.com/2011/02/les-siphonophores-sont-les-plus-forts.html

SciShow. (n.d.). Portuguese Man o’ War: An Organism Made of Organisms? Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=RRk3VqE9Zoc

Articles scientifiques :

Church, S. H., Siebert, S., Bhattacharyya, P., & Dunn, C. W. (2015). The histology of Nanomia bijuga (Hydrozoa: Siphonophora). Journal of Experimental Zoology. Part B, Molecular and Developmental Evolution, 324(5), 435–449. https://doi.org/10.1002/jez.b.22629

Dunn, C. W., Pugh, P. R., & Haddock, S. H. D. (2005). Molecular Phylogenetics of the Siphonophora (Cnidaria), with Implications for the Evolution of Functional Specialization. Systematic Biology, 54(6), 916–935. https://doi.org/10.1080/10635150500354837

Dunn, C. W. (2005). Complex colony-level organization of the deep-sea siphonophore Bargmannia elongata (Cnidaria, Hydrozoa) is directionally asymmetric and arises by the subdivision of pro-buds. Developmental Dynamics, 234(4), 835–845. https://doi.org/10.1002/dvdy.20483

Dunn, C. (2009). Siphonophores. Current Biology, 19(6), R233–R234. https://doi.org/10.1016/j.cub.2009.02.009

Carre, C., & Carre, D. (1991). A Complete Life Cycle of the Calycophoran Siphonophore Muggiaea kochi (Will) in the Laboratory, under Different Temperature Conditions: Ecological Implications. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 334(1269), 27–32. https://doi.org/10.1098/rstb.1991.0095