Mots clés : Billets de Blog, Bionum, L'Arche de Diderot

Etiquettes: Arthropoda, Arthropodes, axolotl, Bilatériens, biologie, chenille, grenouille, Insecta, Insectes, métamorphose, papillon, têtard

Bon en lisant ce titre vous vous dites peut être « Mais enfin, je sais tout sur la métamorphose animale ! La chenille se transforme en papillon, le têtard en grenouille et la marmotte elle… » Oui… Mais non. La métamorphose animale c’est un peu plus complexe que ça en fin de compte. Donc commençons simplement : Que signifie la métamorphose ?

A l’origine, ce terme vient du livre éponyme d’Ovide, que vous avez probablement lu en 6eme.

« Hé Mad’moiselle ! »

Donc ce mot, métamorphose, vient du grec et signifie « changement de forme »… Aka le terme le plus vaste du monde. En effet, si vous regardez une photo de vous à trois mois, et que vous la comparez à votre apparence actuelle vous pouvez aisément constater qu’il y a eu changement de forme (si tout s’est bien passé). Des modifications aussi bien externes (apparition de dents, croissance) qu’internes (vous avez par exemple aujourd’hui environs deux cent six os, alors que vous en aviez près de deux cent soixante-dix à la naissance). Donc le changement de forme est confirmé.

Mais nous allons plutôt traiter ici de cas de métamorphoses bien plus surprenants et spectaculaires, où le changement de forme et/ou ses facteurs sont brusques et spéciaux. Pas simplement parce que c’est plus drôle, mais parce qu’étudier mois par mois les changements de la morphologie d’un chaton ne présente (à mon avis) pas grand intérêt.

Tout d’abord, partons de la base : pourquoi certaines espèces subissent-elles des métamorphoses drastiques ? Par drastiques, j’entends des changements qui vont complètement modifier leur apparence et mode de vie…

1) Chenille et papillon

Prenons l’exemple de la chenille : Cette jolie petite chose sort d’un œuf et passe ensuite ses journées à grignoter des feuilles afin de grandir et grossir. Régulièrement elle doit muer. Car oui, la mue concerne (entre autres) tous les ecdysozoaires. Leur groupe contient tous les arthropodes mais aussi certains petits vers appelés nématodes ou encore le groupe contenant les fameux tardigrades, dont mes collègues vous parlerons prochainement dans un autre billet. Contrairement à la plupart des animaux, qui grandissent grâce à l’hormone de croissance, eux sont soumis à une hormone ecdysone, qui provoque la mue. Durant ce processus, l’exosquelette de l’animal (sa « couche externe ») se fendille lorsqu’il ingère de l’air et le nouvel individu en sort, tout beau, tout neuf, tout mou.

Mue d’une cigale

C’est donc le quotidien d’une chenille : manger, et muer… Jusqu’au jour où elle vit une mue particulière : cette fois-ci elle ne passe pas de chenille à chenille, mais de chenille à chrysalide ! Ce qui détermine que cette mue sera « la grande mue » ? Je vous le donne en mille : encore une hormone, appelée l’hormone juvénile, et qui cesse simplement d’être produite chez la chenille au bout d’un certain âge, lui permettant ainsi de débloquer un nouveau stade de sa vie.

En effet, la petite chenille doit un moment se prendre en main parce que manger toute la journée, ça va un temps et qu’il faut bien finir par aller se reproduire, hein ! Elle cherche donc un coin tranquille où elle peut se suspendre la tête en bas grâce à un petit amas de soie. Là elle entame son ultime mue en tant que chenille, et de son gros petit corps boudiné sort une chrysalide, encore verte et fraîche… oui oui, ce n’est pas la chenille qui se construit une chrysalide mais la chrysalide qui sort de la chenille. Bon on ne vous a pas non plus menti sur toute la ligne… Chez certaines espèces, comme le ver à soie (qui deviendra bombyx du mûrier), la chenille se tisse un cocon dans lequel elle s’enferme pour se métamorphoser… Mais à l’intérieur, on trouve tout de même une chrysalide ! Ce stade est connu sous le nom de stade nymphal, que ce soit chez les papillons, les mouches, les moustiques, les coléoptères, bref, tous les animaux réalisant cette métamorphose cataclysmique: les Holométaboles.

Pendant la phase nymphale, les organes de l’ancienne chenille ainsi que son système respiratoire sont remodelés. Cette phase de la vie peut durer entre quelques jours et quelques semaines, puis une nouvelle mue commence : le cocon se fendille et il en sort un papillon, qui n’a morphologiquement plus rien en commun avec la chenille, mais partage l’intégralité de son matériel génétique : en effet, un test ADN prouve aisément que l’individu est exactement le même, tout en étant complètement différent… Incroyable!

Sous cette nouvelle forme, l’animal ne muera plus et donc ne grandira plus. Mais il ne faut pas pour autant croire qu’il est destiné à ne vivre qu’une journée! Certains papillons vivent plusieurs mois sans encombre. On peut se demander pourquoi la chenille devient un papillon lorsque sous sa forme larvaire elle pouvait se nourrir tranquillement. Eh bien tout d’abord, sachez que la chenille est incapable de se reproduire car elle n’a pas les organes nécessaires. Et sans la reproduction, une espèce disparaît simplement. Le mode de vie de la chenille est donc par étapes. En effet, une chenille a des difficultés à se déplacer et consacre donc absolument tout son temps à manger, n’en perdant pas à tenter de se reproduire. Ensuite, toutes les ressources qu’elle aura accumulées sont utilisées durant sa phase chrysalide, où son corps subit des changements majeurs alors qu’elle ne peut plus se nourrir. Enfin, le papillon, capable de voler pourra s’éloigner des résidus de feuilles qu’il a pu grignoter pendant sa jeunesse. Il change son régime alimentaire, se nourrissant dorénavant de nectar, d’excréments ou encore de chair en putréfaction selon les espèces (vous les trouvez toujours aussi sexys les papillons ?). Et enfin, sa nouvelle capacité de vol lui permet de voyager loin de son lieu d’origine et de trouver de nouveaux partenaires : il multiplie les chances de se reproduire et diminue les risques de consanguinité (qui est évitée par tous les moyens dans la nature, mais nous en parlerons une prochaine fois).

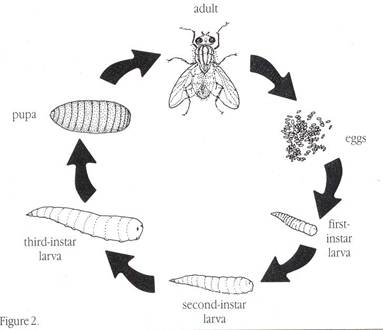

On a donc ici un animal qui change physiquement pour pouvoir changer de mode de vie. Le papillon n’est pas le seul insecte à vivre ce changement… En réalité ils sont très nombreux à avoir des cycles de vie très similaires, comme la mouche par exemple, qui passe par le stade de pupe.

Cycle de vie de la mouche domestique” selon Axtell, 1986, North California State University

Cependant, d’autres insectes vivent une métamorphose incomplète : ainsi, le criquet ne connait que des mues « classiques » ; et sa larve est très similaire à l’adulte.

La larve de criquet est en plus très mignonne

Mais ici, chez ces ecdyzosoaires, le changement est subi et non choisi : il est tel une échéance inévitable pour l’animal… Pourtant ce n’est pas le cas pour tous ceux qui se métamorphosent.

2) Têtard et grenouille

Etudions cette fois-ci le cas de la grenouille : ce sympathique anoure (oui oui, c’est le nom de leur groupe) fascine les enfants de France depuis des décennies… Mais attention les enfants ! Aujourd’hui les grenouilles sont protégées et il est strictement interdit de ramasser œufs, têtards ou animaux adultes. Donc il faudra dorénavant les observer dans leur mare d’origine.

Je ne vais pas ici m’attarder sur la reproduction des grenouilles, bien qu’elle soit particulièrement intéressante. Commençons donc à l’étape œuf : ils éclosent, et les pitits têtards trop choupinoupinets en sortent. Soit. Ils vivent ensuite leur vie de têtards: ils nagent et mangent le plus souvent de petites algues. Au niveau de la morphologie, ils ont une tête fusionnée avec le thorax et une queue raidie portant des vertèbres à sa base. Il est important de noter que les têtards ont également des branchies, et sont dépourvus de dents, d’où leur mode de vie aquatique et majoritairement herbivore. Peu à peu le jeune têtard se voit pousser des pattes, d’abord postérieures, puis antérieures. Sa queue rétrécit également et sa partie tête-thorax s’affine

Etapes de la métamorphose d’un têtard

Arrive ensuite LA phase de la métamorphose : la production d’une hormone spéciale (sur laquelle nous reviendrons !) va enclencher un processus d’environs 24 heures durant lequel les branchies se changent en poumons et le système digestif du têtard est modifié, pour être adapté au régime carnivore d’une grenouille adulte.

Mais vous savez ce qui est incroyable avec le têtard ? C’est que ce sont des facteurs extérieurs qui déterminent le moment de la métamorphose. En effet, dans une même mare on peut trouver des têtards à différents stades de leur vie, alors qu’ils sont tous nés au même moment. Mais comment font-ils donc pour prendre ainsi leur vie en main ?

Bon, dans les faits c’est un peu plus complexe, mais on sait déjà que la chaleur va accélérer le processus de métamorphose du têtard donc logiquement, un têtard vivant proche de la surface de l’eau grandira plus vite qu’un têtard au fond de la marre (où l’eau est éloignée des rayons du Soleil, donc plus froide). Cependant, plus tôt il devient une grenouille, plus petite elle sera… Il n’y a donc aucun intérêt pour l’animal à se presser. Mais certains facteurs entrent en jeu. Par exemple, si la nourriture manque, ou que la marre est asséchée : dans ces cas, le têtard subit un stress qui va le pousser à accélérer sa métamorphose. Encore mieux: lorsque des têtards sont blessés, ils libèrent un messager chimique qui se propage dans l’eau, et est perçu par les autres. Ainsi, une eau riche en cette substance chimique signifie que la zone est dangereuse, et il sera donc plus avantageux pour les jeunes de devenir des grenouilles adultes et de prendre leurs toutes nouvelles pattes à leur cou pour déguerpir !

Bon, il ne faut pas penser que le têtard ait une véritable réflexion du genre « faudrait peut-être que je devienne une grenouille, non ? ». Il s’agit plus d’une série de réactions hormonales en chaine, impliquant majoritairement les hormones T3 et T4. Mais ce qui est fascinant est comme ces espèces ont pu être débarrassées des inconvénients de la métamorphose; c’est-à-dire être bloquées sous forme larvaire et donc vulnérable, dans un milieu dangereux.

Comme vous avez pu le comprendre, à l’instar du papillon, la métamorphose de la grenouille lui donne accès à un tout nouveau mode de vie et de nouvelles opportunités. Quand on y réfléchit, les points communs entre ces deux métamorphoses sont nombreux : cette fois aussi la métamorphose permet un déplacement pour partir à la recherche de plus de nourriture et d’un potentiel partenaire.

Enfin, j’aimerai terminer cet article sur une métamorphose différente et bien moins connue. Celle d’un animal lui-même peu connu, malgré sa bouille d’amour.

3) L’axolotl

Je vous parle ici de l’axolotl, un lissamphibien proche des grenouilles et salamandres. Comme on peut le voir, à l’instar des têtards dont nous parlions précédemment, il possède des branchies. Son mode de vie est entièrement aquatique. Il vit naturellement dans des petits lacs mexicains en haute altitude. Il a de nombreuses particularités et est vraiment fascinant, notamment pour son pouvoir de régénération. Encore une fois, notez que l’axolotl est un animal en danger donc si vous comptez en acquérir renseignez-vous BIEN, ce n’est pas un jouet.

L’axolotl a pour particularité de sécréter très peu d’hormone T4, qui permet normalement aux amphibiens de se métamorphoser. C’est cette fameuse hormone dont je vous parlais et qui, par activation en cascade, permet aux têtards de commencer leur transformation en grenouille.

Axolotl leucistique, par Erzengel

La conséquence est donc que l’axolotl, ayant un minimum de T4, est capable de grandir en taille mais ne se métamorphose que très rarement : cela peut en effet arriver lorsque l’animal est soumis à un apport de T4 artificiel, ou bien se met à en produire massivement par lui-même, dans certaines conditions encore peu connues. On suspecte entre autres la baisse du niveau de l’eau comme facteur de métamorphose (ça ne vous rappelle rien ?). Mais ce qui est vraiment intéressant c’est sa néoténie. Si vous vous demandez ce que ce mot signifie, eh bien il désigne tout simplement la capacité qu’ont certains animaux à se reproduire alors qu’ils sont encore sous un état juvénile, ou larvaire. Cela concerne par exemple la femelle ver luisant, qui est capable de se reproduire sous sa forme larvaire (que l’on appelle de manière erronée “ver luisant”) quand son mâle doit être sous une forme de coléoptère adulte (avec ailes) pour en être capable.

Mais quand on parle de néoténie, l’axolotl est vraiment l’exemple numéro 1 : sa forme la plus connue est la larvaire, avec les branchies extérieures, de part et d’autre de la tête. Et la plupart des axolotls se reproduisent sous celle-ci, passant leur vie sans se métamorphoser. D’ailleurs, une fois métamorphosé, l’animal vit rarement plus de cinq ans (un axolotl non métamorphosé vivant une dizaine d’années). Ses branchies sont remplacées par des poumons : son mode de vie devient alors terrestre, mais son alimentation change peu.

Axolotl métamorphosés. Source : David C

Enfin, en captivité on remarque même que les axolotls métamorphosés se reproduisent moins facilement que les autres ! La tendance s’est donc inversée à partir du moment où, dans l’évolution, l’axolotl a acquis la capacité de se reproduire sous forme larvaire. Celle-ci a constitué plus d’avantages que la phase adulte (ou salamandre) et le fait que l’animal ne soit plus capable de se métamorphoser (car il ne produit pas de T4, si vous n’avez pas suivi) n’a plus été un inconvénient fatal pour l’espèce. La métamorphose de l’axolotl est aujourd’hui simplement un vestige ancestral de l’ancien mode de vie de cet animal.

Ainsi, la métamorphose animale telle que nous l’entendons ici a pour but d’offrir à l’individu un nouveau mode de vie, qui lui fournira de nombreux avantages. La métamorphose correspond donc à une adaptation. La chenille s’adapte à chaque étape de sa vie, en devenant papillon papillon pour se reproduire. Le têtard, quant à lui, se métamorphose pour s’adapter à son milieu. Il est aussi intéressant d’évoquer les métamorphoses complètement différentes des criquets, qui de solitaires deviennent grégaires quand les ressources du milieu viennent à manquer.

Mais si l’on suit cette définition d’adaptation, on peut finalement constater que tous les animaux subissent une métamorphose, bien qu’elle soit le plus souvent progressive.

Références :

Photographies :

Axolotls métamorphosés : David C

grenouilles étapes : Par CLauter — Travail personnel, CC BY-SA 3.0,

Larve criquet : CHATROUX André

Bibliographie :

Métamorphose, la loi du changement, Arte, dont j’ai tiré une grande partie de mes informations :

Un lien universitaire sur les grenouilles

Petite vidéo expliquant les étapes de vie d’une grenouille

Article de blog très bien documenté sur la métamorphose :

Encore un article de blog, cette fois sur la mue :

L’axolotl pour les novices

Un site évoquant quasiment TOUT à propos des axolotls

Livre :

Introduction à la biologie du développement, Thiery Darribère, 2002