Mots clés : Billets de Blog, Bionum, Fantastica Animalia

La théorie de l’évolution est un des piliers de la biologie moderne. Tout le monde en a entendu parler, mais il est difficile d’en saisir les subtilités. C’est pourquoi nous allons ici illustrer différents mécanismes de l’évolution au travers d’un groupe d’espèces clé dans l’histoire de la théorie de l’évolution: les pinsons de Darwin.

Les pinsons de Darwin: un symbole de la sélection naturelle

L’aventure de Darwin

C’est le 15 septembre 1835 que Charles Darwin met la première fois les pieds sur les îles Galapagos. Âgé de 25 ans à l’époque, le jeune scientifique faisait partie d’une expédition cartographiant les côtes d’Amérique latine depuis près de 5 ans. C’est là-bas qu’il fit un constat des plus importants: les oiseaux vivant sur les différentes îles de l’archipel avaient des becs de formes et de tailles différentes selon le type de nourriture le plus présent sur l’île où ils se trouvaient. Ainsi, des oiseaux à gros bec habitaient les îles où des arbres à noix poussaient, alors que ceux habitant les îles où des plantes à graines poussaient avaient des becs plus fins. Il quitta l’archipel en laissant derrière lui ces derniers, mais ils ne les oublia pas pour autant…

La sécheresse de 1977

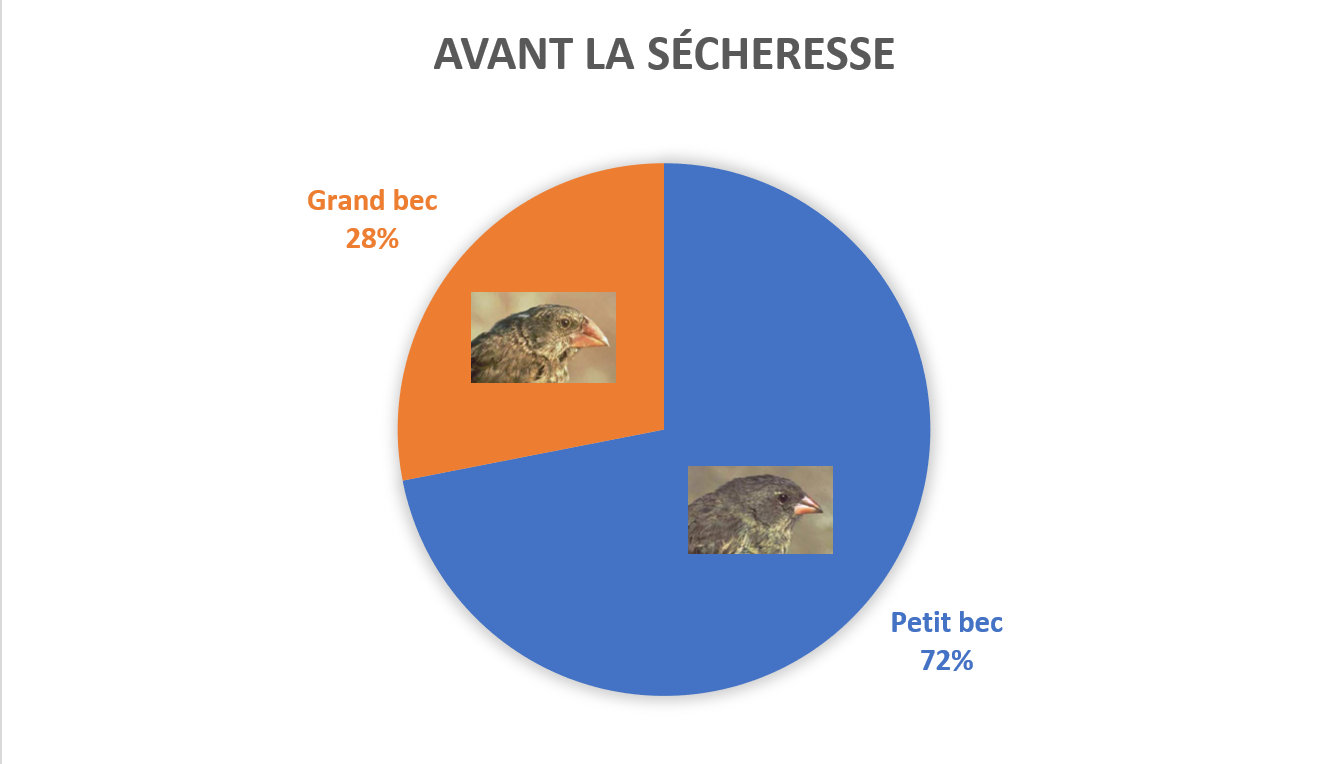

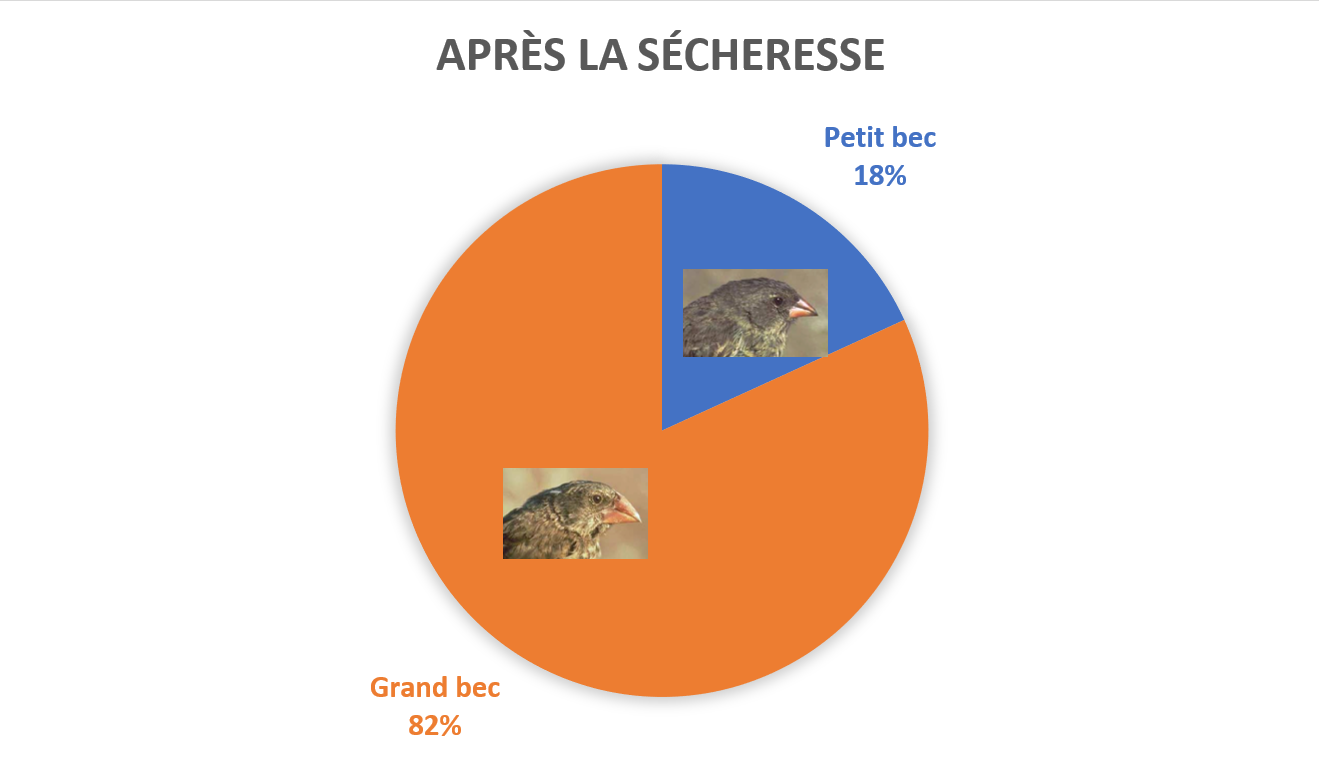

Sautons maintenant dans le temps pour atterrir en 1977. Ces oiseaux qui intriguaient Darwin sont maintenant connus sous le nom de “pinsons de Darwin”, bien qu’ils appartiennent en réalité à la famille des passereaux et qu’ils aient été décrits initialement par John Gould. Ils sont désormais considérés comme un symbole vivant de la sélection naturelle et sujets d’une attention particulière de tous les biologistes. Aussi, quand de fortes sécheresse frappent les Galapagos, entraînant des dégâts sur la végétation et une diminution de la quantité de graines assortie d’une augmentation de leur taille, un groupe de chercheurs s’est intéressé de près aux conséquences sur la morphologie de ces fameux pinsons.

Les passereaux à petit bec (d’une taille d’environ 9 mm), qui se nourrissent de petites graines, se sont retrouvés face à une limitation de leur nourriture et ont par conséquent vu leur taux de survie et leur taux de reproduction diminuer. Parallèlement, les pinsons à gros bec (d’une taille d’environ 10,5 mm), dont la source d’alimentation principale sont des grosses graines, ont pu continuer à se nourrir et à se reproduire plus efficacement que les pinsons à petit bec.

Ce phénomène est ce que l’on appelle la sélection naturelle. Ainsi, même plus d’un siècle après sa découverte, Darwin avait donc bien raison !

Au sein d’une espèce il existe toujours des variants. Certains de ces individus variants, mieux adaptés à un milieu donné, survivent et se reproduisent mieux que d’autres. Si cette capacité est héréditaire, alors ces variants (que l’on dit “avantagés par le milieu”) vont transmettre cet avantage à leur descendance. C’est la fameuse “fitness” que l’on traduit en français par valeur sélective ou succès reproducteur.

Diagramme: Population des pinsons à grand bec et à petit bec avant la sécheresse (1977) et après la sécheresse (1983)

Diagramme: Population des pinsons à grand bec et à petit bec avant la sécheresse (1977) et après la sécheresse (1983)

En 1984, l’étude Recurrent patterns of natural selection in a population of Darwin’s finches de Peter R. Grant et al. publiée dans Nature, analyse la sécheresse dans les îles Galapagos et montre, preuves à l’appui, que les pinsons à gros bec ont eu l’avantage face à la pénurie de nourriture comparés aux pinsons à petit bec.

Les proportions de pinsons à gros bec et à petit bec dans la population se sont quasiment inversées après la sécheresse. La morphologie des pinsons à grand bec les a favorisés face à ce changement drastique du milieu comparé à ceux avec un petit bec. La population a subi une sélection directionnelle.

Notons avec ce bel exemple, que la sélection naturelle n’est observable que sur un grand nombre de générations et nécessite donc un temps relativement long.

L’influence de l’espèce humaine sur les pinsons

L’urbanisation des îles et son influence sur les pinsons

De nos jours, les îles Galapagos ont bien changé. Des villes sont établies là où Darwin avait autrefois pu observer de luxuriantes forêts, des bâtiments de toute sorte fleurissent de part et d’autre de l’archipel, des touristes viennent fréquemment visiter les différentes îles… Autant dire que le milieu a bien changé !

Cependant, une telle urbanisation n’est pas sans conséquences, et la vie de nos pinsons s’en est retrouvée toute chamboulée !

Puerto Ayora,Ville sur l’Île Santa Cruz

Des chercheurs ont donc voulu étudier l’impact de l’urbanisation sur le mode de vie des différentes espèces et plus précisément celui des pinsons. Ils se sont alors intéressés à Geospiza fortis et Geospiza fuliginosa, deux espèces de pinsons de l’île Santa Cruz.

Pour cela, ils ont comparé les caractéristiques physiques de G.fortis et G.fuliginosa en zones rurales ainsi qu’en zones urbaines.

Image tirée de l’article scientifique

Image tirée de l’article scientifique

En zone urbaine, l’espèce humaine a pris le dessus. Il reste donc très peu de nourriture naturelle pour les passereaux, ce qui les force à consommer de la nourriture humaine. Leur régime alimentaire a donc drastiquement changé.

En zone rurale, l’urbanisation est absente. Les passereaux sont dans leur habitat naturel, il n’y a pas de modifications dans leur régime alimentaire.

En comparant les oiseaux de ces deux zones, les chercheurs ont constaté que seul G.fortis présentait des différences significatives selon l’endroit où il se trouvait. En effet, aucune modification significative n’a été observée entre le G.fuliginosa urbain et le G.fuliginosa rural. Ainsi, les dimensions du bec (profondeur, largeur et longueur) sont significativement plus grandes chez les G.fortis de la zone urbaine que chez les G.fortis de la zone rurale.

Les chercheurs ont également observé des différences dans d’autres caractères indépendants les uns des autres telles que la masse corporelle, le tarse des pattes et la forme de l’aile.

L’urbanisation assez récente de l’île Santa Cruz a également permis aux chercheurs d’estimer le nombre de générations de pinsons étant passées depuis que le milieu a connu ces changements. Les résultats obtenus indiquent que la vitesse de variation était beaucoup trop rapide pour correspondre au seul mécanisme de sélection naturelle.

Après séquençage de l’ADN de ces pinsons, les chercheurs n’ont trouvé que très peu de mutations qui pourraient expliquer toutes ces modifications physiques.

Il est donc envisageable qu’un autre mécanisme que des mutations génétiques soit à l’origine de ces modifications physiques : l’épigénétique.

L’épigénétique

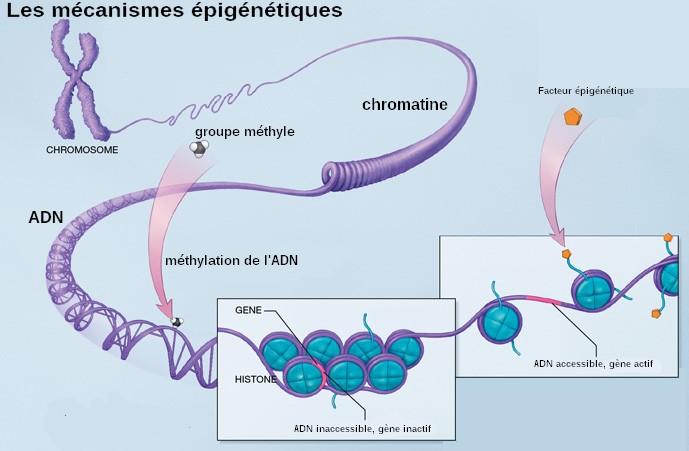

L’épigénétique est un mécanisme qui n’implique pas de changement dans le génome mais modifie de manière réversible et transmissible l’expression des gènes. Parmi ces modifications épigénétiques, on retrouve la méthylation de l’ADN.

La méthylation de l’ADN correspond à l’ajout d’un groupement chimique méthyle (CH3) sur une base cytosine (C) de la molécule d’ADN. Cela peut notamment entraîner la condensation de la molécule d’ADN, ce qui inactive les gènes présents sur cette région d’ADN.

Phénomène de méthylation qui provoque une condensation de l’ADN

Phénomène de méthylation qui provoque une condensation de l’ADN

Les chercheurs ont observé des changements épigénétiques au niveau des gènes impliqués dans le métabolisme et les communications intercellulaires, et d’autres au niveau des gènes liés à la taille et à la forme du bec des pinsons.

Ce nombre important de modifications épigénétiques associé à un faible nombre de mutations chez les G.fortis urbains leur ont permis de valider leur hypothèse : les modifications épigénétiques sont probablement à l’origine des variations phénotypiques observées chez le pinson G.fortis. Observables sur plusieurs types de cellules des deux espèces de pinsons notamment sur le sperme, ces changements ont de grandes chances d’êtres héréditaires. Ainsi, l’urbanisation a provoqué un changement important dans la vie des pinsons et de leurs descendants.

Les pinsons sont de parfaits modèles pour la sélection naturelle ainsi que pour l’épigénétique. En les étudiant, on se rend compte du fait que l’évolution ne fonctionne pas toujours au même rythme et que différents mécanismes cohabitent. À partir de ces observations, nous pouvons en apprendre davantage sur l’évolution d’espèces actuelles et du passé.

Mais ces travaux explorent aussi l’impact de l’humanité sur des espèces qui sont le symbole de notre compréhension du monde vivant. Espérons que nous ne contribuerons pas à ce que ces populations d’oiseaux ne se mettent pas à battre de l’aile.

Sources :

Articles/Blogs :

Grant, P. R. (1991). Natural Selection and Darwin’s Finches. Scientific American, 265(4), 82–87. https://www.doi.org/10.1038/scientificamerican1091-82

Lacaze,J. (2017). L’influence des îles Galápagos sur le darwinisme. https://www.nationalgeographic.fr/sciences/2017/06/linfluence-des-iles-galapagos-sur-le-darwinisme

Rogers,N. (2016) Evolution of Darwin’s finches tracked at genetic level. https://www.nature.com/news/evolution-of-darwin-s-finches-tracked-at-genetic-level-1.19795

Rauscher,E. (2018) De darwin à l’épigénétique : plus de 150 ans d’évolution. https://www.science-et-vie.com/archives/de-darwin-a-l-epigenetique-plus-de-150-ans-d-evolution-16773

Lam,M. (2017). Epigenetics may explain how Darwin’s finches respond to rapid environmental change. https://www.biomedcentral.com/about/press-centre/science-press-releases/24-08-17

Vaillant,P.T. (2015). Charles Darwin: de l’origine d’une théorie. https://lejournal.cnrs.fr/articles/charles-darwin-de-lorigine-dune-theorie

“GrrlScientist” (2017). How Do Darwin’s Finches Change Their Beak Sizes So Quickly? https://www.forbes.com/sites/grrlscientist/2017/09/06/how-do-darwins-finches-respond-so-quickly-to-environmental-changes/

Vidéo :

CHARLES DARWIN & LA SÉLECTION NATURELLE.

https://www.youtube.com/watch?v=SkPc_HAepPQ

Biographics (2018). Charles Darwin Biography: Evolution and Religion

https://www.youtube.com/watch?v=9VFxefR23EY

Le cauchemar de Darwin – VLOG#4

https://www.youtube.com/watch?v=AFjP6lZZh6c

Articles scientifiques :

Abzhanov, A. (2004). Bmp4 and Morphological Variation of Beaks in Darwin’s Finches. Science, 305(5689), 1462–1465. https://www.doi.org/10.1126/science.1098095

Price, T. D., Grant, P. R., Gibbs, H. L., & Boag, P. T. (1984). Recurrent patterns of natural selection in a population of Darwin’s finches. Nature, 309(5971), 787–789. https://www.doi.org/10.1038/309787a0

Lamichhaney, S., Berglund, J., Almén, M. S., Maqbool, K., Grabherr, M., Martinez-Barrio, A., … Andersson, L. (2015). Evolution of Darwin’s finches and their beaks revealed by genome sequencing. Nature, 518(7539), 371–375. https://www.doi.org/10.1038/nature14181

Abzhanov, A., Kuo, W. P., Hartmann, C., Grant, B. R., Grant, P. R., & Tabin, C. J. (2006). The calmodulin pathway and evolution of elongated beak morphology in Darwin’s finches. Nature, 442(7102), 563–567. https://www.doi.org/10.1038/nature04843

BOAG, P. T., & GRANT, P. R. (1981). Intense Natural Selection in a Population of Darwin’s Finches (Geospizinae) in the Galapagos. Science, 214(4516), 82–85. https://www.doi.org/10.1126/science.214.4516.82

McNew, S. M., Beck, D., Sadler-Riggleman, I., Knutie, S. A., Koop, J. A. H., Clayton, D. H., & Skinner, M. K. (2017). Epigenetic variation between urban and rural populations of Darwin’s finches. BMC Evolutionary Biology, 17(1). https://www.doi.org/10.1186/s12862-017-1025-9

Skinner, M. K., Gurerrero-Bosagna, C., Haque, M. M., Nilsson, E. E., Koop, J. A. H., Knutie, S. A., & Clayton, D. H. (2014). Epigenetics and the Evolution of Darwin’s Finches. Genome Biology and Evolution, 6(8), 1972–1989. https://www.doi.org/10.1093/gbe/evu158