Mots clés : Billets de Blog, Bionum, DiderOdyssée

Etiquettes: antibiotiques, bactéries, Bacteriovorus, Bdellovibrio, Gram-négative, pathogène, résistance, Sciences de la vie

Aaaah les bactéries, une grande histoire. On nous en parle depuis notre plus jeune âge, elles sont présentes absolument partout, dans les transports en communs, dans les toilettes et même en nous comme dans nôtre flore intestinale et on en passe. Parmi cette innombrable population d’organismes, il en existe certaines essentielles à notre bien-être. Ces bactéries sont qualifiées de bactéries commensales, en d’autres termes elles vivent à notre dépend mais ne nous joue aucun préjudice. Cependant, d’autres bactéries sont ici pour nous nuire. Comment vaincre les « méchantes » bactéries ? Quelles sont leurs faiblesses ? Existe-t-il des moyens plus efficaces que nos antibiotiques (qui ne sont pas automatiques) ? Toutes ces questions ne doivent pas demeurer sans réponse.

Une bactérie, kézako ?

Comme vous l’avez compris, nous allons ici parler de bactéries, de leur diversité. Mais savez-vous vraiment ce qu’est une bactérie ? Vous pensez tout savoir sur le sujet, tout maitriser ? On va tout de même essayer de vous surprendre !

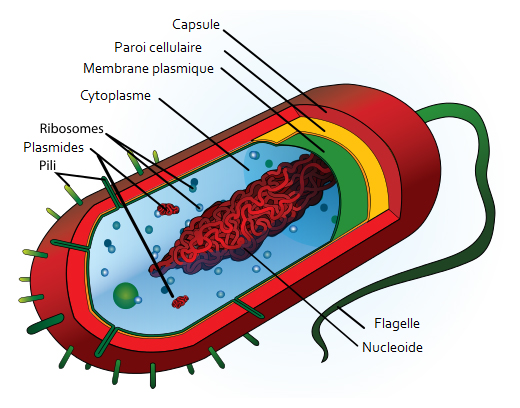

La bactérie est un organisme en général unicellulaire, c’est à dire qu’elle est constituée d’une seule et unique cellule. Cependant il existe quelques cas de bactéries pluricellulaires (qui est donc composée d’au moins deux cellules) comme par exemple les Cyanobactéries. Une bactérie est dépourvue de noyau et a la capacité de se multiplier rapidement et en très grand nombre. Les bactéries sont dans la majore partie des cas observées au microscope. Cependant il existe des bactéries visibles à l’œil nu comme Thiomargarita namibiensis qui est une bactérie géante découverte en 1997. Cette bactérie peut avoir un diamètre compris entre 100 et 300 µm et 750 µm de long. C’est donc une preuve de l’extraordinaire diversité des bactéries.

Figure 1 : Schéma bactérie (Source)

Vous trouvez qu’une bactérie c’est en fin de compte un organisme assez « simple » ? Au risque de vous surprendre, c’est un organisme qui présente une très grande diversité écologique. On peut notamment parler ici des biofilms. Les biofilms sont des communautés, rassemblements de bactéries, champignons, algues ou protozoaires, [voir le futur billet « les protozoaires, parasites de l’Homme » par Boisard et Sprocani] multicellulaire qui peut se révéler plus ou moins complexe. Un biofilm a souvent une origine symbiotique. Rappelons ici que la symbiose est une association intime et durable entre deux organismes hétérospécifiques, et parfois plus de deux. [Vous avez dû déjà rencontrer ce terme dans le billet sur les lichens]. Chaque organisme apporte à l’autre un bénéfice et inversement. On en observe essentiellement dans l’eau ou en milieu aqueux (qui comporte de l’eau) mais aussi dans les sols car la flore microbienne y est très variée.

Vous avez donc maintenant conscience de l’extraordinaire diversité des bactéries, nous vous avions dit que nous allions vous surprendre ! Pour faire une toute petite parenthèse d’histoire, précisions juste que les bactéries ont été découvertes par Antoni van Leeuwenhoek en 1675. Elles sont de tailles et de formes différentes. Il existe environ dix-mille espèces décrites à ce jour mais on estime que ce nombre oscille entre cinq et dix millions.

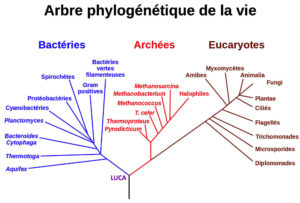

Si on s’intéresse maintenant à la classification générale des bactéries, on peut dire qu’elles ne disposent pas de noyaux donc, ne sont pas des eucaryotes. A l’opposé, on trouve les « procaryotes » qui n’ont quant à eux pas de noyau. Les bactéries ne disposant pas de noyau, c’est au sein de cette catégorie que l’on peut mettre les bactéries même si ça fait débat au sein des biologistes. Cependant, cette classification demeure très générale et est en réalité bien plus compliqué. Si ce sujet vous intéresse, nous vous invitons à consulter un blog qui traite du sujet et dont le lien se trouvera dans la bibliographie.

Figure 2 : phylogénie du vivant (Source)

Mais au fond, quand on vous parle de bactéries, quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit ? On parie que vous pensez immédiatement aux différentes maladies, différentes infections qu’elles entrainent n’est ce pas ? Eh bien vous avez raison de penser à cela. En effet, diverses bactéries sont responsables de maladies comme par exemple Streptococcus pyogenes qui est responsables des angines, le Staphylocoque doré qui est responsable de diverses infections alimentaires ou encore Borrelia burgdorferi qui est quant à elle responsable de la maladie de Lyme qui se transmet par les tiques pour le chien, le cheval et l’Homme. Mais la diversité va bien plus loin que celle qu’on a évoqué jusqu’à présent. En effet, la diversité des bactéries va jusqu’à leur mode de vie, leurs fonctions et leurs conséquences. C’est le cas des bactéries prédatrices.

Les bactéries prédatrices, une preuve de la diversité

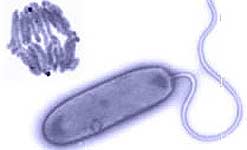

Nous allons ici, parler de bactéries prédatrices, mais que signifient ces termes ? Les bactéries prédatrices sont des bactéries qui ont besoin d’une proie pour terminer leur cycle de vie. Parmi elles on retrouve Bdellovibrio bacteriovorus ou encore Micavibrio aeruginosavorus.

Figure 3 : Visualisation Bdellovibrio (Source)

Par la suite, nous ne parlerons plus que de Bdellovibrio bacteriovorus (bacterio = bactérie et vorus = mangeuse. Ce sont donc des mangeuses de bactéries). Elle apparaît sous la forme d’un bâtonnet mobile, de la forme d’une virgule avec un flagelle. Un flagelle est une structure de la cellule qui lui assure une mobilité, le tout (flagelle compris) ayant une taille d’environ 0,3 à 0,5 µm de large pour 0,5 à 1,4 µm de long. La mobilité de son flagelle, c’est à dire sa capacité à se déplacer en réponse a un stimulus ou de manière spontanée, est inhibée quand Bdellovibrio pénètre sa proie. Parfois le flagelle est perdu, parfois il dépasse de la cellule proie.

Mais au final, que fait une bactérie prédatrice ? Comment se nourrit-elle ?

En réalité c’est une forme de vie parasite (vivant sur ou dans un autre organisme et se nourris au dépend de ses hôtes) plutôt que prédatrice, la différence est lié à la taille de l’organisme profiteur de l’interaction, le prédateur est plus gros que ses proies tandis que le parasite est de taille plus petite que son hôte. Bdellovibrio peut ‘’nager’’ à environ 160µm/s (plus de 100 fois sa taille par seconde vous imaginez un peu ?). Elle nage en utilisant un unique flagelle avec une forme caractéristique de vague ce qui est un atout de « chasse ».

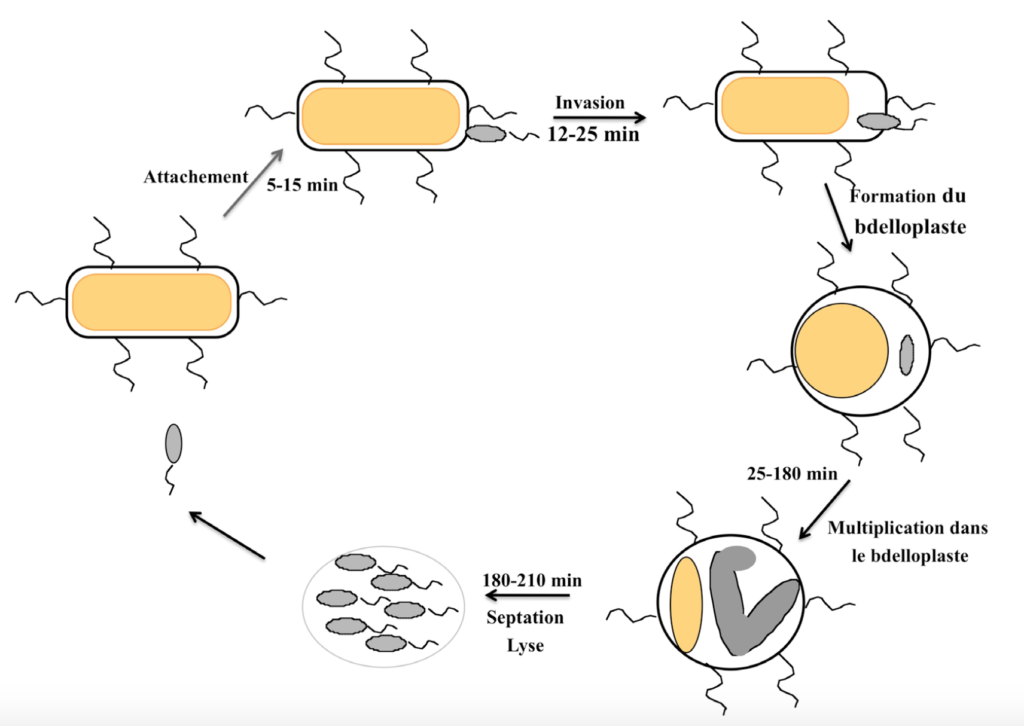

Elle attaque uniquement les autres bactéries gram-négatives en s’attachant à la membrane extérieure de la cellule et à la couche de peptidoglycane (ce qui forme la paroi bactérienne, maintient la forme des cellules et est également une protection contre la pression osmotique), après quoi il crée un petit trou dans la membrane extérieure, vicieux tout ça.

Bdellovibrio entre alors dans l’espace périplasmique de l’hôte. Il lui demeure réversiblement attaché pour une courte période de “reconnaissance” après quoi cet attachement devient irréversible. Une fois dans le périplasme, Bdellovibrio referme le trou dans la membrane et converti la cellule hôte en sphéroplaste (certaines bactéries peuvent vivre et se reproduire sans paroi cellulaire. Elles prennent alors une forme arrondie, également dite sphéroplaste).

Voici une petite vidéo qui illustre les mécanismes d’infection de Bdellovibrio bacteriovorus. Cependant, cette vidéo est en anglais mais les illustrations restent les plus parlantes.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=0YYJborn2ZM]

Bdellovibrio utilise des hydrolases qui sont des enzymes qui accélèrent les réactions chimiques, pour casser les molécules de sa cellule-hôte, pour s’allonger et former un filament. Quand les nutriments, c’est à dire les ressources de l’hôte sont épuisées, les filaments se séparent pour former la « progéniture » de Bdellovibrio. Ces derniers deviennent mobiles avant de provoquer la destruction de la cellule et de se disperser dans l’environnement. Le cycle de vie complet se déroule en trois heures. Il produit de 3 à 6 cellules-filles en moyenne pour une seule Escherichia Coli infectée et jusqu’à 90 pour des proies plus grosses telles que les E. coli filamenteuses.

(E. Coli est un modèle de bactérie fréquemment utilisé lors d’études en biologie de par sa simplicité d’utilisation et du fait qu’elle soit parfaitement décrite et ayant un génome entièrement séquencé.)

Figure 4 : Cycle de vie de Bdellovibrio bacteriovorus chez E. coli (Source)

Génial ! Nous savons maintenant comment fonctionne cette Bactérie prédatrice.

Nous avons maintenant vu ce qu’est une bactérie prédatrice. Mais maintenant il faut se demander : en quoi sont elles utiles ? Quel est le rapport avec les antibiotiques ?

Les antibiotiques ne sont pas automatiques, vous connaissez cette phrase n’est-ce pas ? Mais d’où vient-elle ? Pourquoi l’Etat et les organisations de santé nous encouragent-elles à en consommer le moins possible ?

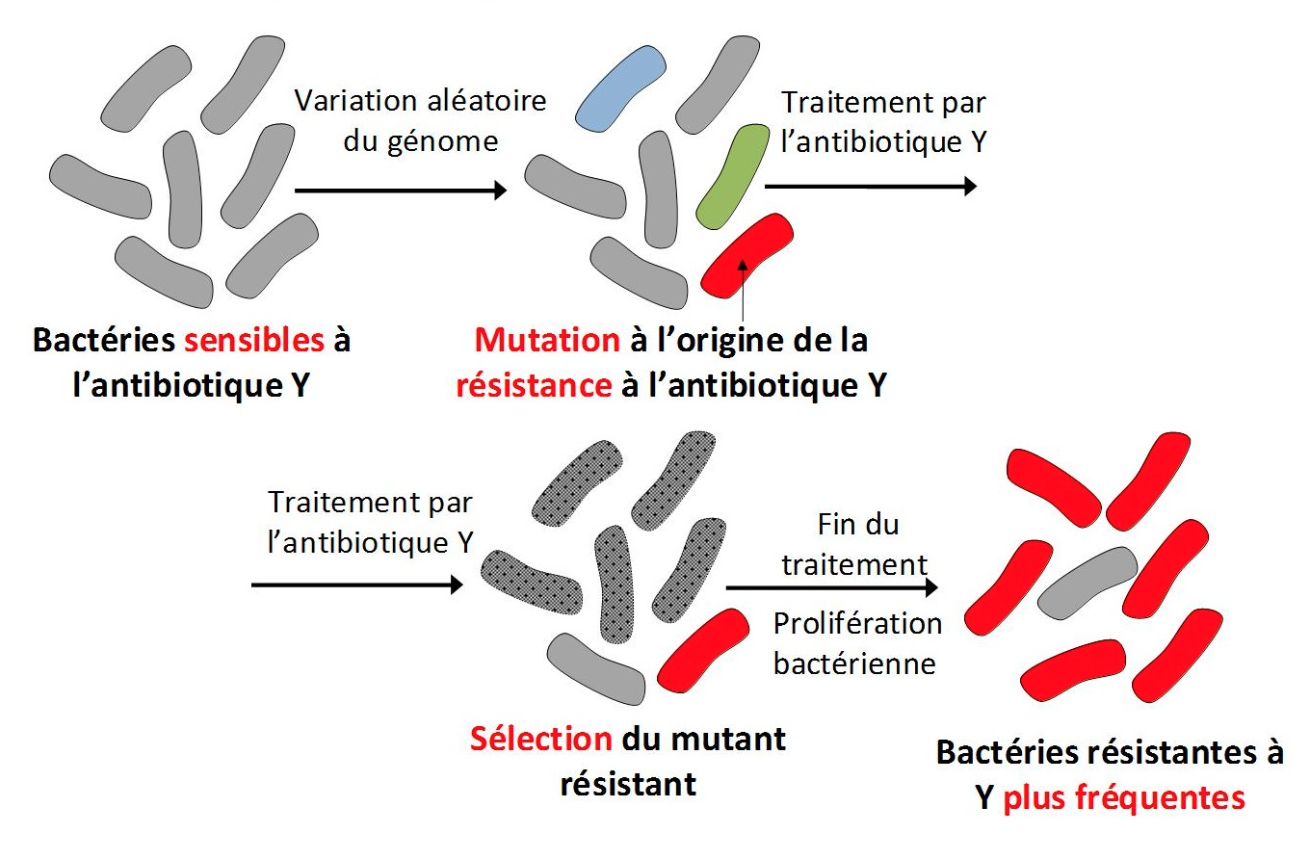

Les antibiotiques ont permis de faire considérablement reculer la mortalité associée aux maladies infectieuses au cours du XXème siècle. Hélas, leur utilisation massive et répétée a conduit à l’apparition de bactéries résistantes à ces médicaments (Cf figure 5). Ponctuelles au départ, ces résistances sont devenues préoccupantes et conduisent à la mise en place de diverses stratégies pour éviter les situations d’impasse thérapeutique. Autrement dit, une situation dans laquelle tous les traitements envisageables de sa maladie se sont révélés inefficaces.

Figure 5 : Schéma explicatif résistance antibiotiques (Source)

Il y a donc urgence à trouver une alternative aux antibiotiques afin de ne pas tomber dans une situation d’impasse thérapeutique généralisée. Une proposition est l’utilisation de bactéries prédatrices comme des antibiotiques vivants. On peut voir que dans certains articles, notamment dans l’article suivant « Li, N. ,(2017). » qu’il est mis en évidence que les bactéries prédatrices ne sont pas nocives et peuvent en plus de ça, aller à l’encontre des pathogènes (dans le cadre d’expériences sur des animaux vivants tel que des rongeurs).

Les infections résistantes aux antibiotiques chez les humains et les animaux augmentent et sont un sujet de préoccupation. En 20 ans, on a observé une augmentation de 40% du taux de résistance aux antibiotiques. L’OMS estime même que si nous continuons notre consommation d’antibiotiques actuelle, d’ici 2050, ce taux sera de 100% et donc plus aucun antibiotique ne sera efficace. Plusieurs mécanismes sont à la base de cette multirésistance aux antibiotiques. L’inactivation enzymatique reste cependant le mécanisme prépondérant et en particulier la production de bêtalactamases.

Ces enzymes, produites par les bactéries, inactivent l’antibiotique en le modifiant ou en l’hydrolysant. Leurs substrats sont les bétalactamines, les aminosides, le chloramphénicol ou les antibiotiques de la famille des macrolides-lincosamides-streptogramines (MLS). En d’autres termes, les bactéries vont produire des enzymes qui vont modifier la conformation des bactéries et donc empêcher l’interaction entre les deux composants. Cette inactivation peut être associée à un modèle clef-serrure qui ne peut s’emboiter.

Figure 6 : Explication inactivation enzymatique (Source)

Tout le monde comprend alors qu’il est absolument nécessaire de trouver d’autres alternatives à cette consommation d’antibiotiques.

Voyons voir si vous avez suivi. Vous vous rappelez des bactéries Gram négatives ? Si oui tant mieux, sinon relisez plus haut car cela va être utile.

Seules les bactéries Gram négatives peuvent être des cibles pour les bactéries prédatrices. C’est le cas des bactéries responsables d’infections urinaires, d’infections nosocomiales ou encore des pneumonies. Ces bactéries survivent dans de nombreux environnements différents, à l’intérieur et à l’extérieur du corps.Le nécessité de contourner toutes ces adaptations des bactéries se fait de plus en plus criante face à la surconsommation d’antibiotiques.

Vous comprenez qu’il y a donc intérêt à utiliser les bactéries prédatrices comme alternative efficace aux antibiotiques. Ces bactéries, notamment Bdellovibrio bacteriovorus vont, comme décrit précédemment, envahir les bactéries et les détruire.

Les bactéries prédatrices vont donc s’enchâsser, s’intercaler dans l’espace périplasmique de la bactérie hôte. L’espace périplasmique est l’espace entre la membrane de la cellule infectée et la membrane interne cytoplasmique. Elle va ensuite inhiber la biosynthèse des protéines et de l’ADN de sa cellule hôte et incorpore divers acides décris plus haut. En d’autres termes, la bactérie prédatrice va profiter de toutes les ressources de la cellule et donc ne plus les rendre disponibles et donc engendrer petit à petit l’épuisement de la cellule et donc sa mort. Vous l’aurez donc compris, les bactéries prédatrices vont naturellement tuer les bactéries et stopper leur croissance afin de soigner des maladies sans antibiotiques.

Des bactéries pour nous soigner des bactéries ? Étrange mais vrai ! Cependant, ne pensez-vous pas que cela peut se révéler dangereux pour l’humain ?

Nous devons avant tout vérifier que ces bactéries prédatrices ne sont pas dangereuses pour les animaux et aussi pour nous même, nos cellules et notre organisme. Vérifier qu’en éliminant des bactéries, elles ne nous confèrent pas à leur tour des inconvénients. C’est pourquoi le rôle de la recherche est cruciale et nous permettra de pouvoir utiliser ou non ce mécanisme comme alternative aux antibiotiques.

Des équipes de recherche venant de Chine, d’Europe et des États-Unis ont réalisé différents tests d’injections de Bdellovibrio qui ont été appliqués sur des poissons ayant une infection cutanée. Elles ont été également réalisées sur des yeux de bovins ou encore chez le poussin et le lapin ayant une inflammation intestinale. D’après les résultats observés, il semblerait que les effets du pathogène en soient ralentis (c’est à dire que la colonisation du pathogène de la Salmonella enteritidis par exemple est stoppé et l’inflammation disparaît) et n’entraîne aucune gêne à la croissance et au développement de l’individu. Cependant comme il est dit, « il semblerait », rien n’en est moins sûr et donc les recherches doivent continuer pour consolider ces résultats.

Ou en sont les tests pour l’humain ?

Les équipes de recherches explicitées plus haut ont découvert que les bactéries prédatrices, et plus précisément Bdellovibrio n’étaient pas cytotoxiques pour les lignées cellulaires humaines testées. En d’autre termes, la bactérie prédatrice ingérée ne sécrétait pas d’agent chimique ou biologique pouvant être toxique pour les cellules et l’organisme.

Cependant ces tests demeurent encore aujourd’hui assez faibles et le sujet ne fait pas parti des priorités des gouvernements et des laboratoires. Il faut donc continuer les recherches afin de pouvoir vérifier la possibilité et les conditions d’application de ces bactéries prédatrices.

Figure 7 : illustration surconsommation antibiotiques (Source)

Pour conclure ce billet, nous pouvons dire que les bactéries prédatrices sont une immense chance pour l’humanité mais elles doivent être plus étudiées et maîtrisées pour pouvoir être utilisées à l’échelle mondiale. Se pose également le problème de l’éthique car il s’agit de matériel vivant qui est régit par des lois très strictes en France et dans d’autres pays. Ces travaux amènent également à réfléchir sur notre mode de vie et notre surconsommation d’antibiotiques et ce, malgré les recommandations.

Antoine Gillet & Antoine Rousseau

Sachez enfin que nous organisons le vendredi 28 avril prochain une restitution de tous nos billets de blog. Cette restitution sera l’occasion de redécouvrir les sujets abordés sous un autre angle et de pouvoir poser des questions qui vous sont apparues après la lecture des différents billets. Cette restitution aura lieu le vendredi 28 avril prochain à 14 heures à l’amphithéâtre Buffon de l’Université Paris Diderot (15 rue Hélène Brion – 75013 Paris). Vous trouverez toutes les informations sur le billet “DiderOdyssée“. Nous vous attendons nombreux !

Références

Articles scientifiques

Li, N., Wang, K., Williams, H. N., Sun, J., Ding, C., Leng, X., & Dong, K. (2017). Analysis of gene gain and loss in the evolution of predatory bacteria. Gene, 598, 63–70. https://doi.org/10.1016/j.gene.2016.10.039

Gupta, S., Tang, C., Tran, M., & Kadouri, D. E. (2016). Effect of Predatory Bacteria on Human Cell Lines. PLOS ONE, 11(8), e0161242. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161242

Willis, A. R., Moore, C., Mazon-Moya, M., Krokowski, S., Lambert, C., Till, R., … Sockett, R. E. (2016). Injections of Predatory Bacteria Work Alongside Host Immune Cells to Treat Shigella Infection in Zebrafish Larvae. Current Biology, 26(24), 3343–3351. https://doi.org/10.1016/j.cub.2016.09.067

Romanowski, E. G., Stella, N. A., Brothers, K. M., Yates, K. A., Funderburgh, M. L., Funderburgh, J. L., … Shanks, R. M. Q. (2016). Predatory bacteria are nontoxic to the rabbit ocular surface. Scientific Reports, 6, 30987. https://doi.org/10.1038/srep30987

Monnappa, A. K., Bari, W., Choi, S. Y., & Mitchell, R. J. (2016). Investigating the Responses of Human Epithelial Cells to Predatory Bacteria. Scientific Reports, 6, 33485. https://doi.org/10.1038/srep33485

Shatzkes, K., Chae, R., Tang, C., Ramirez, G. C., Mukherjee, S., Tsenova, L., … Kadouri, D. E. (2015). Examining the safety of respiratory and intravenous inoculation of Bdellovibrio bacteriovorus and Micavibrio aeruginosavorus in a mouse model. Scientific Reports, 5, 12899. https://doi.org/10.1038/srep12899

Makowski, Ł., Donczew, R., Weigel, C., Zawilak-Pawlik, A., & Zakrzewska-Czerwińska, J. (2016). Initiation of Chromosomal Replication in Predatory Bacterium Bdellovibrio bacteriovorus. Frontiers in Microbiology, 7. https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.01898

Pasternak, Z., Pietrokovski, S., Rotem, O., Gophna, U., Lurie-Weinberger, M. N., & Jurkevitch, E. (2013). By their genes ye shall know them: genomic signatures of predatory bacteria. The ISME Journal, 7(4), 756–769. https://doi.org/10.1038/ismej.2012.149

Sockett, R. E., & Lambert, C. (2004). Bdellovibrio as therapeutic agents: a predatory renaissance? Nature Reviews Microbiology, 2(8), 669–675. https://doi.org/10.1038/nrmicro959

Blogs scientifiques

- Le blog d’Albert Amgar : Des bactéries naturelles prédatrices pourraient combattre le problème de la résistance aux antibiotiques

- Geekeries : Les bactéries seront nos futurs antibiotiques

« http://waylonthegeek.blogspot.fr/2016/11/les-bacteries-seront-nos-futurs.html »

- Marichesse.com : les pistes d’une médecine sans antibiotiques

« http://www.marichesse.com/2016/09/les-pistes-d-une-medecine-sans-antibiotiques.html »

- Pourquoi le ciel est bleu… Blog du Café des sciences : du nouveau dans la lutte contre les vilains microbes…

- EurekAlert : E. coli survives predatory bacteria by playing hide and seek

« https://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-02/thuo-ecs022116.php »

- EurekAlert : Harnessing the power of predatory bacteria as a ‘living antibiotic’

« https://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-11/wt-htp111816.php »

- Microbelog : Microbe(s)-on-microbe action

« https://microbelog.wordpress.com/2012/06/12/microbes-on-microbe-action/ »