Mots clés : Billets de Blog, Bionum, DiderOdyssée

Etiquettes: echolocalisation, oreille ultrasonique d'insecte, Phylogénie de l'audition ultrasonique, protection ultrasonique contre la prédation

En biologie, on associe souvent les ultrasons aux chauve souris, mais saviez-vous que les mantes religieuses ont également la capacité d’exploiter les ultrasons ?

Et oui ! Il n’y a pas que les mœurs sexuelles à tendance cannibales qui soient extraordinaires chez la mante… En effet, leur appareil auditif ultrasonique, bien que moins connu, est tout aussi fascinant. C’est ce que nous aimerions vous faire découvrir en vous présentant un élément anatomique de la mante quasiment aussi ancien que l’insecte lui-même. Lorsqu’on pense aux capacités ultrasoniques des animaux, il nous vient très rapidement à l’esprit le cas des dauphins, ou encore des chauves-souris (comme développé par nos collègues de CBioNum qui vous en parlent sous le nom de chiroptères! Comme par hasard! Mais allez quand même jeter un œil si le sujet vous intéresse : Chiroptères : MYTHE, MORSURE, SANG, VICES)…

Cependant, les arthropodes, qui représentent 80 % des espèces du règne animal ne sont pas à mettre de côté. On y trouve des innovations tout aussi élaborées, comme par exemple l’acquisition d’une ouïe ultrasonique.

Rappelons brièvement que les ultrasons correspondent à des ondes sonores qui vibrent à une fréquence supérieure à 20 000 Hertz (ou 20 kHz). Ces sons sont si aigus que cette gamme de fréquences est par ailleurs imperceptible pour l’oreille humaine.

Y’ EN A MARRE DE SE FAIRE DÉVORER !!!

![Arctiidae sp. collecté en Bolivie (Rédion nord des Yungas méridionnales) - 2010 [2] (Crédit: Ben Sale) Photographie d'Arctiidae sp prise en Bolivie par Ben Sale en 2010](http://bionum.u-paris.fr/wp-content/uploads/sites/19/2017/03/arctiidae-sp.jpg)

Figure 2. Arctiidae sp. collecté en Bolivie (Rédion nord des Yungas méridionnales) – 2010 [2] (Crédit: Ben Sale)

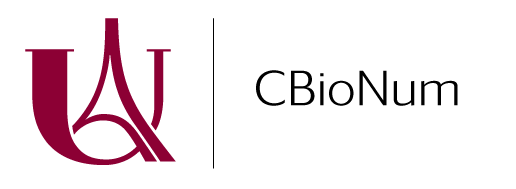

Certains insectes comme le papillon de nuit Eudaemonia troglophylla (ci-contre, figure 1) possèdent des capacités de production et de réflexion des ultrasons, et utilisent ces derniers à leur avantage. Les femelles arborent des extensions au bout de leurs ailes permettant de leurrer leurs prédateurs en exploitant ces prolongements comme des boucliers ultrasonique, comme le décrit si bien Passeur de Sciences[6]. En effet, ces extensions décalent le point d’attaque des chauves-souris vers le bas, ce qui leur fait manquer leur cible.

Chez d’autres espèces de papillons, plutôt que de réfléchir les ondes émises par les prédateurs, il y a production d’ultrasons. C’est le cas par exemple des espèces toxiques, de la famille des Arctiidae, (figure 2) qui produisent des ultrasons grâce à un organe appelé « timbale » pour brouiller le phénomène d’écholocalisation des prédateurs.

Cette timbale correspond à un repliement de la carapace. Du fait des intoxications causées par la consommation de ces papillons, les prédateurs, comme les chauves-souris, ont appris par expérience qu’il fallait éviter ceux qui émettent des ultrasons. D’autres cas sont également possibles comme par exemple la reproduction des ultrasons émis par le prédateur pour le leurrer. Ainsi, la chauve-souris croyant avoir affaire à un de ses semblables, ne s’y attaquera pas.

Et chez les mantes, à quoi ressemble leur appareil de détection ultrasonique ?

« DE L’ANATOMIE D’UNE MANTE… »

Avant même d’aborder le fonctionnement de cet appareil ou encore son apparition au cours de l’évolution, vous-êtes vous déjà demandé où se trouvent ces « oreilles » ?

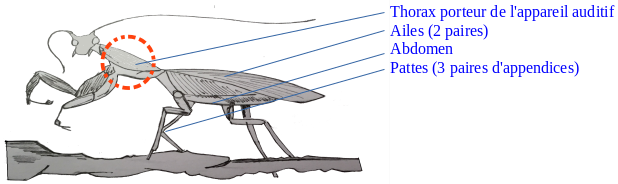

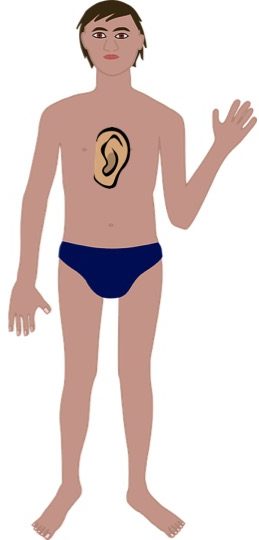

Chez la mante, il n’y a pas deux oreilles, mais une seule, et en plus elles ne sont pas situées de part et d’autre de la tête, mais au milieu du thorax. Ainsi les chercheurs lui donnent également le nom d’oreille du cyclope.

En effet, chez la mante, la position thoracique de cette « oreille cyclope » correspondrait grossièrement chez l’humain à posséder une oreille au niveau du sternum (partie haute de la cage thoracique, où convergent les côtes).

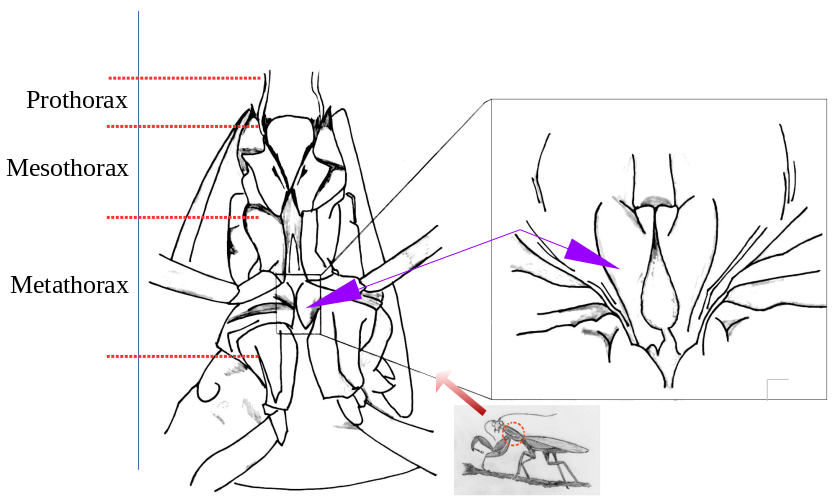

On remarque sur la figure 6 ci-dessous une forme de système auditif de la mante capable de percevoir des ultrasons. Les flèches sur le schéma pointent la position de cette oreille cyclope ultrasonique située au niveau du 3ème segment thoracique ou « metathorax ».

Figure 6. Schéma du thorax d’une mante Parasphendale ocellata représentant le système auditif le plus élaboré de type DK avec ses bosses (« knobs ») marquées en vue ventrale (fléchées). D’après « Patterns of praying mantis auditory system evolutionbased on morphological, molecular, neurophysiological, and behavioural data », D. D. Yager & Svenson, 2008

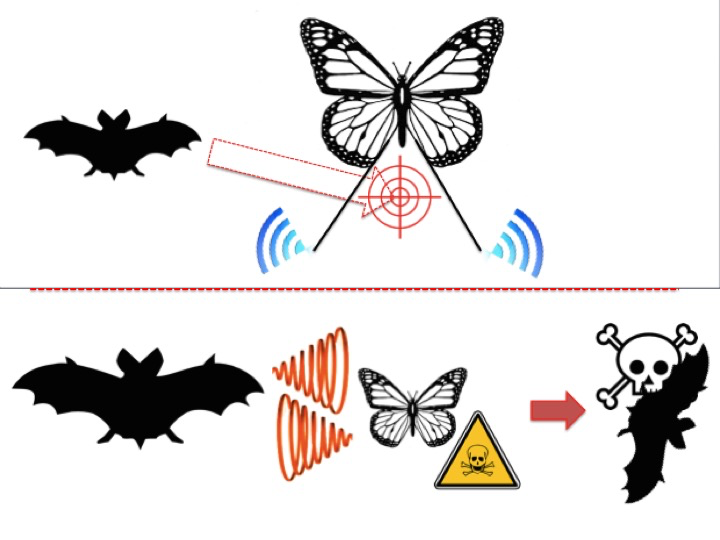

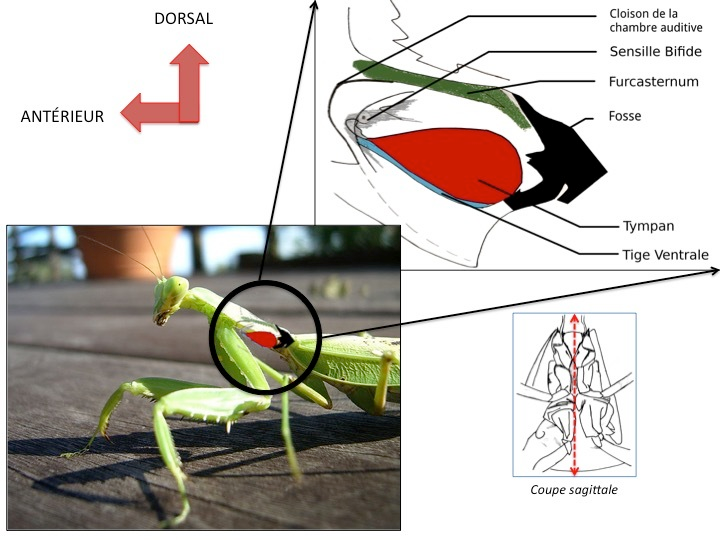

Sur la figure 7 ci-dessous, on représente une mante en vue latérale gauche ainsi qu’un dessin d’une coupe sagittale (ce qui correspondrait à couper un homme en deux de la tête aux pieds) de l’appareil auditif.

À l’appui de ce schéma nous pouvons voir qu’il ne s’agit pas d’une oreille à proprement parler mais plutôt d’une cavité dans laquelle les ondes sonores sont réceptionnées par le tympan et traduites en message nerveux induisant une réponse comportementale.

On peut se demander si les mantes capables de percevoir les ultrasons sont réellement avantagées face à une condition de prédation ?

IL FAUT SAVOIR OPTER POUR UN REPLI STRATÉGIQUE !

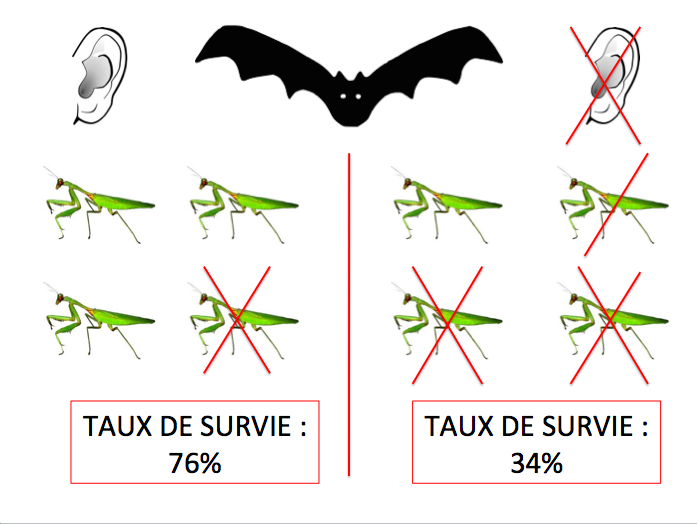

Figure 8. Schéma explicatif des résultats obtenus en analysant le taux de survie des mantes lors de prédation de chauve souris.

Parmi les différentes espèces actuelles de mantes, celles qui sont capables de percevoir les ultrasons utiliseraient ainsi cet appareillage pour se défendre contre les chauves-souris. Les chercheurs Yager et Hoy (1989) et par la suite Yager et Triblehorn (2002 et 2005), ont observé[3][4] que 76 % des mantes possédant une ouïe survivaient à une attaque de chauve-souris, contre seulement 34 % pour les mantes dépourvues de système auditif.

Ils ont pour cela réalisé expérimentalement des altérations du système nerveux central afin de disposer de mantes immanquablement sourdes. Néanmoins, les expérimentateurs n’indiquent pas en détail le protocole de leur opération.

En somme, la réponse comportementale à la détection de signaux auditifs reposerait sur des structures nerveuses anatomiquement fondées, permettant de faire le lien entre perception et action défensive.

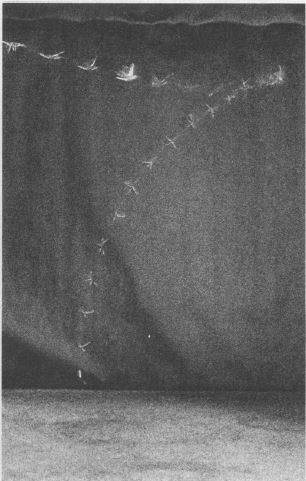

Figure 9. Chronophotographie montrant l’esquive d’une attaque de chauve souris par un insecte (supposons ici qu’il s’agisse d’une mante) grâce à la détection des ultrasons émis par le prédateur.

Cette observation met en évidence une importance cruciale de l’appareil auditif dans la survie de la mante. Cette capacité de détection permet alors d’amorcer une fuite vive et agile, comme le montre la figure 6 ci-contre. C’est de façon assez atypique que la mante parvient à échapper aux chauve-souris en effectuant un décrochage en piqué vers le sol digne des plus grands as de Top Gun ! Au cours de cette scène épique la mante réagit de façon quasi immédiate. En effet, la vitesse d’une chauve souris pouvant atteindre des chiffres impressionnants (de 30 à 160km/h pour les espèces les plus rapides), cela impliquerait une fenêtre de jonction « chasseur/chassé » extrêmement petite.

UNE ADAPTATION ÉVOLUTIVE COMME ULTIME CONTRE-ATTAQUE…

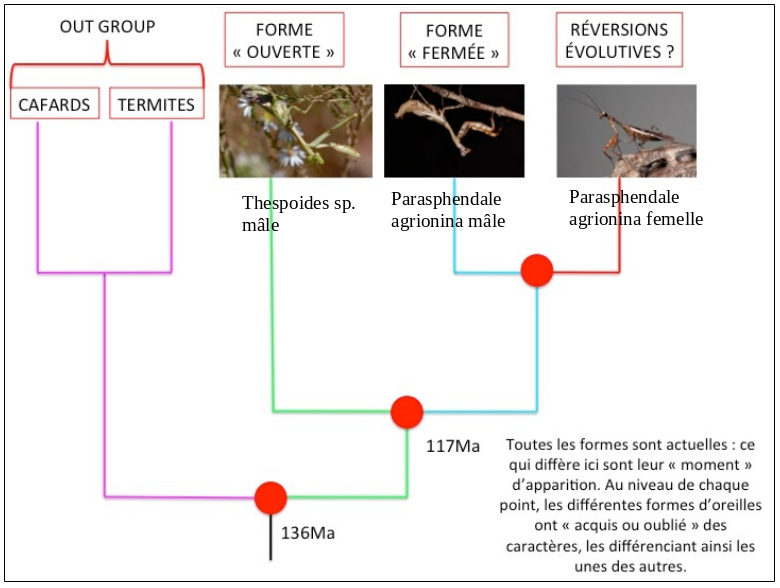

Maintenant que vous savez que les mantes sont capables d’utiliser les ultrasons à leur avantage, vous aimeriez peut-être savoir comment ce caractère s’est transformé au cours de l’évolution. Le plus ancien ancêtre commun des mantes, des cafards et des termites leur aurait légué au début du Crétacé, il y a au moins 136,8 millions d’années, la forme d’appareil auditif la plus élémentaire, que les chercheurs désignent selon le nom barbare de « MSMT ». Mais, afin d’éviter une entrée un peu brutale dans un monde qui vous est inconnu, simplifions les choses. Pour comprendre comment est modulé le son en fonction de la structure anatomique de cet appareil auditif, faisons un petit peu de musique…

La cavité qui apparaît progressivement dans l’évolution est comparée ici à la caisse de résonance d’une guitare. Avec ou sans caisse, l’intensité du son émis par les cordes est similaire. (figure 10) Or, la cavité permet une amplification des ondes sonores reçues par réflexion : plus cette cavité est « fermée », plus la sensibilité acoustique est augmentée. Ne trouvez-vous pas qu’une guitare acoustique produit un son plus intense qu’un ukulélé ?

La chambre auditive dans l’oreille permet ainsi une réflexion des ondes sonores avant qu’elles ne percutent le tympan et que ce signal soit converti en influx nerveux.

Vidéo: Analogie avec la flûte à coulisse pour illustrer le rôle du développement des bosses dans la perception des ultrasons.

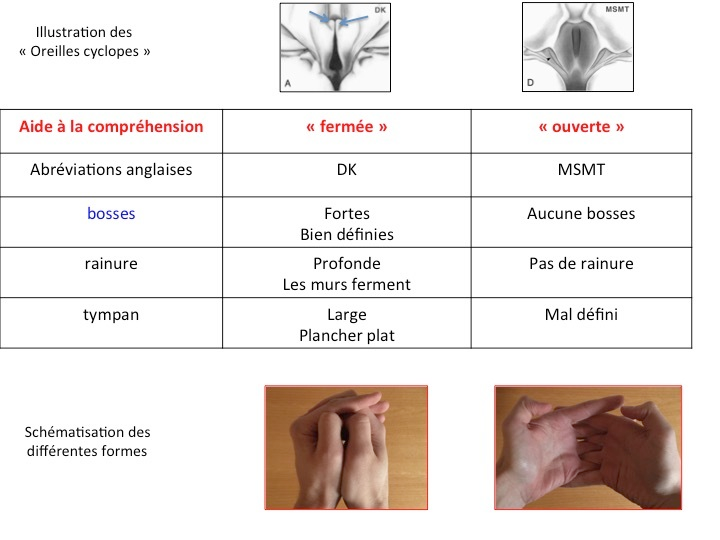

Explication : Cette flûte produit un son de plus en plus aigu lorsque l’on rapproche le piston de l’embouchure. Dans le cas de la mante, les bosses à l’embouchure de la cavité (qui sont fléchées en bleu dans le tableau ci-dessous) vont jouer le rôle du piston : plus elles seront rapprochées, plus le son perçu pourra être aigu.

À la suite de cette analogie avec des instruments de musique, venons-en directement au cas de deux formes d’oreilles clés, dont les caractéristiques physiologiques sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Résumons ainsi la situation : grâce à des études basées sur de la phylogénie moléculaire, David D. Yager parvient à retracer dans quel ordre ces différentes oreilles cyclopes sont apparues. Rappelons que la phylogénie traite des liens de parenté entre des espèces. Elle permet de retracer les principales étapes de l’évolution des organismes depuis un ancêtre commun, comme l’apparition d’un caractère. Échafaudons ainsi l’arbre phylogénétique qui résulterait de ces études.

On découvre que la forme appelée «ouverte» dériverait directement de l’ancêtre commun des mantes, des cafards et des termites. On la considère comme la plus élémentaire étant donné qu’elle ne présente ni cavité, ni bosses à l’embouchure de celle-ci.

Comme nous l’avons vu précédemment, la sélection de ce mécanisme ultrasonique particulier est corrélée chez le papillon à l’apparition de la chauve-souris, il y a 65 millions d’années. Ce n’est pas le cas chez la mante, pour laquelle il semble que celle-ci possédait déjà ces capacités d’ouïe ultrasonique avant l’apparition de la chauve-souris! En effet, on constate une émergence de la forme fermée il y a au moins 117 millions d’années. Étrange, non ? Cela pourrait-il être dû à une pression exercée par un quelconque prédateur non identifié faisant usage d’ultrasons, ou encore à un changement brutal de l’environnement de certaines espèces de mantes à cette époque ? Ainsi, la forme d’oreille ultrasonique aurait-elle pu être exaptée, ce qui signifie qu’elle serait apparue sous le fait du hasard à partir d’une forme ouverte, mais que son utilisation aurait été détournée de son but initial au cours de la sélection naturelle ? Cela reste pour nous un mystère.

Cela dit, on peut supposer que l’apparition de cette nouvelle forme ultrasonique tombe à pic pour certaines espèces lors de l’arrivée de la chauve-souris écholocalisatrice étant donné que cette oreille constitue un élément de défense efficace contre ses prédateurs ailés, comme nous l’avons vu précédemment. Or, posséder une forme d’oreille ultrasonique fonctionnelle et appliquée à ce scénario n’est pas une fin en soi, puisqu’une multitude d’espèces de mantes actuelles possèdent des formes issues de réversions de l’oreille « fermée » (dite DK). Ces autres formes correspondent à des oreilles cyclopes présentant un fonctionnement similaire à des formes plus anciennes et préexistantes à DK.

Et voilà ! Vous êtes maintenant expert du système auditif ultrasonique des mantes, vous connaissez son utilité, à quoi ressemble l’« oreille » de cette petite bestiole, et vous savez même comment celle-ci s’est façonnée au fil du temps pour devenir un véritable sonar à chauve-souris !

Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, nous vous invitons à consulter les articles de David D. Yager, Passeur de Science et de nos collègues du blog CbioNum et du Café des Sciences (cafe-sciences.org). N’hésitez à partager cet article autour de vous : il risque, nous l’espérons, d’en surprendre plus d’un ! Si ce sujet vous a autant passionné que nous, nous vous invitons à vous rendre à l’évènement DiderOdyssée le 28 avril de 14h à 18h durant lequel sera diffusée une vidéo sur le thème de ce billet de blog, en présence de tous les membres du blog CBioNum.

Médéric de la Bourdonnaye et Thomas Forest

BIBLIOGRAPHIE :

Articles scientifiques :

Wohlgemuth, M. J., Kothari, N. B., & Moss, C. F. (2016). Action Enhances Acoustic Cues for 3-D Target Localization by Echolocating Bats. PLoS Biology, 14(9), e1002544. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002544

[3] Timothy G. Forrest. (1992). Ontogeny and phylogeny of the cyclopean mantis ear. The Journal of the Acoustical Society of America, 92(4), 2421–2421. https://doi.org/10.1121/1.404651

[4] Yager, D. D., & Svenson, G. J. (2008). Patterns of praying mantis auditory system evolution based on morphological, molecular, neurophysiological, and behavioural data. Biological Journal of the Linnean Society, 94(3), 541–568. https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.2008.00996.x

Barber, J. R., & Kawahara, A. Y. (2013). Hawkmoths produce anti-bat ultrasound. Biology Letters, 9(4), 20130161. https://doi.org/10.1098/rsbl.2013.0161

Liu, Y., Rossiter, S. J., Han, X., Cotton, J. A., & Zhang, S. (2010). Cetaceans on a Molecular Fast Track to Ultrasonic Hearing. Current Biology, 20(20), 1834–1839. https://doi.org/10.1016/j.cub.2010.09.008

Liu, Y., Cotton, J. A., Shen, B., Han, X., Rossiter, S. J., & Zhang, S. (2010). Convergent sequence evolution between echolocating bats and dolphins. Current Biology, 20(2), R53–R54. https://doi.org/10.1016/j.cub.2009.11.058

The hearing gene Prestin unites echolocating bats and whales: Current Biology. (n.d.). Retrieved February 14, 2017, from http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(09)02057-0

Articles de blogs :

[6] Barthélémy, P. (n.d.). Ce papillon qui se joue du sonar des chauves-souris. Consulté le Janvier 28, 2017, à l’adresse http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2015/02/22/ce-papillon-qui-se-joue-du-sonar-des-chauves-souris/

[5] M.B. Fenton (n.d.). Les chauves-souris – Faune de l’arrière-pays. Consulté le 17 mars, 2017, à l’adresse http://zpag.net/Info-Nature/Animaux/chauves-souris.htm

Science, P. la. (n.d.). La protéine du sonar. Consulté le 28 Janvier, 2017, à l’adresse http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actu-la-proteine-du-sonar-25989.php

Michael D. Breed (2003). PERCEPTION OF ULTRASOUND. Consulté le 29 Janvier, 2017, à l’adresse http://www.animalbehavioronline.com/ultraperception.html

[1] Office pour les insectes et leur environnement (n.d.). Pourquoi les Mantes religieuses mangent-elles leur partenaire après s’être accouplées ? ( OPIE ). Consulté le 4 Avril, 2017, à l’adresse http://www.insectes.org/insectes/questions-reponses.html?id_quest=728

[2] Johanne Gouaillier (n.d.). Les Moyens de défense des papillons nocturnes contre les chauves-souris insectivores. Consulté le 15 mars, 2017, à l’adresse http://seq.qc.ca/antennae/archives/articles/Article_8-1-Papillons_et_ch-souris.pdf