Mots clés : Billets de Blog, Bionum, MEG

Etiquettes: collagène de type VI, collagénopathies, dystrophie musculaire congénitale d’Ullrich (UCMD), Institut de myologie de Paris, muscle, myopathie de Bethlem

Rares mais handicapantes, les myopathies regroupent une grande variété de maladies. À travers l’exemple d’un laboratoire de recherche de l’Institut de Myologie de Paris, nous allons faire un point sur les origines et les solutions envisagées pour un type bien particulier de myopathies : les myopathies liées au collagène VI.

Les auteurs tiennent à préciser que le personnage de Meg est purement fictif et que toute similitude avec un certain acronyme de cursus universitaire est totalement volontaire.

Lundi matin, 7h30 : comme tant d’autres, la petite Meg se réveille difficilement pour aller à l’école. Elle retire ses attelles de nuit puis retrouve ses parents pour le petit déjeuner. Tout est déjà prêt, elle s’installe face à ses supports de bras, avale ses compléments alimentaires puis attaque un repas spécialement adapté : pas d’aliments trop durs pour elle. Elle ne mange pas beaucoup, mais prendra plusieurs encas dans la journée, afin de l’aider à garder des forces. En effet, Meg a des semaines bien chargées. En plus de l’emploi du temps ordinaire d’un enfant, elle doit aussi faire travailler l’ensemble de ses muscles grâce à tout un tas d’activités : des cours de natation, des rendez-vous chez l’orthophoniste, des séances chez le kinésithérapeute, etc… Je parie que vous commencez à comprendre que quelque chose ne va pas avec les muscles de Meg.

Lorsqu’elle était toute petite, Meg a été diagnostiquée d’une maladie au nom un peu compliqué : UCMD, nom de code pour Dystrophie Musculaire Congénitale de type Ullrich. N’ayez pas peur, je vais tout vous expliquer !

Les myopathies, une histoire de muscle et d’ADN

Ce que vous devez d’abord savoir, c’est que la maladie de Meg est une myopathie, littéralement une maladie du muscle (myo- est le préfixe grec pour muscle et -pathie le suffixe pour maladie).

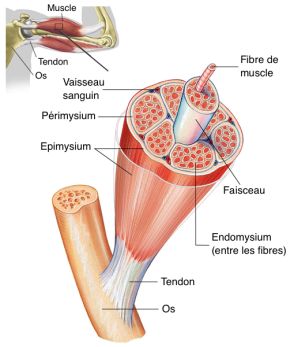

Dans la famille Muscle, je voudrais… Le muscle squelettique !

Schéma de la structure du muscle squelettique.

Adapté de Encyclopédie Britannique et Pearson Education

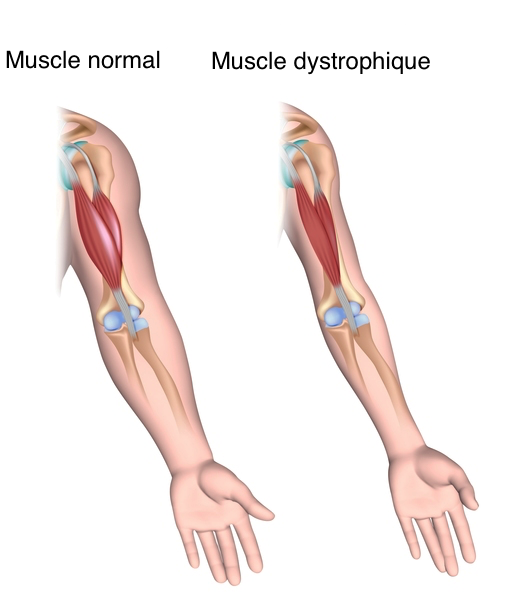

Les muscles squelettiques sont indispensables pour tous nos mouvements et notre respiration ! Comme tout notre corps, ils sont composés de cellules, mais celles-ci ont une forme de tubes allongés (les fibres). Elles s’accolent pour former les faisceaux qui composent le muscle. Un peu comme des poupées russes ! Ces faisceaux sont entourés par du tissu conjonctif (épimysium), une sorte de gaine qui les stabilise et les protège. Ces muscles sont ensuite rattachés à notre squelette par les tendons, et par contraction/étirement, ils permettent le mouvement (venez voir ici comment ça se passe) !

Et si vous avez deux minutes, je vous conseille cette vidéo sur le muscle squelettique !

De l’ADN à la myopathie

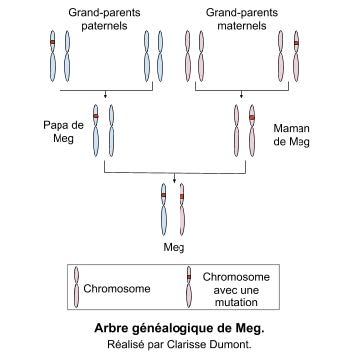

Comme vous l’avez vu, le muscle est une structure assez complexe avec une organisation très précise. La moindre anomalie peut donc avoir d’importantes conséquences. À l’origine de ces myopathies, il y a une mutation, c’est-à-dire une modification de l’ADN, le porteur de l’information génétique. Cette mutation peut provenir de nos parents, on parle alors de mutation transmise. Mais elle peut aussi apparaître par hasard, on parle dans ce cas de mutation acquise ou de novo.

Nous portons tous des tas de mutations, mais elles n’ont généralement pas de conséquences visibles, soit parce que la mutation apparaît dans une région peu importante, soit parce que la deuxième copie de notre ADN est là pour prendre le relais.

Donc si je reprends l’histoire : un jour, chez l’un des ancêtres de la famille maternelle de Meg, une mutation est apparue dans une région importante pour les muscles. Malgré cela, cette personne n’avait aucun problème de santé car sa deuxième copie d’ADN était là pour assurer le Service Après-Vente. Là où l’histoire se complique, c’est qu’il est arrivé la même chose dans la famille paternelle de Meg. Ainsi, les copies ont été transmises au hasard, et elle s’est retrouvée avec deux copies d’ADN mutées ! Ce qui a tout déréglé et a conduit à l’apparition d’une myopathie.

Donc si je reprends l’histoire : un jour, chez l’un des ancêtres de la famille maternelle de Meg, une mutation est apparue dans une région importante pour les muscles. Malgré cela, cette personne n’avait aucun problème de santé car sa deuxième copie d’ADN était là pour assurer le Service Après-Vente. Là où l’histoire se complique, c’est qu’il est arrivé la même chose dans la famille paternelle de Meg. Ainsi, les copies ont été transmises au hasard, et elle s’est retrouvée avec deux copies d’ADN mutées ! Ce qui a tout déréglé et a conduit à l’apparition d’une myopathie.

Myopathies liées au collagène VI, quésaco ?

La diversité des myopathies

Après avoir fait durer le suspens, je vais enfin répondre à la question que vous vous posez tous : « C’est quoi exactement la Dystrophie Musculaire Congénitale d’Ullrich (UCMD) ? »

Après avoir fait durer le suspens, je vais enfin répondre à la question que vous vous posez tous : « C’est quoi exactement la Dystrophie Musculaire Congénitale d’Ullrich (UCMD) ? »

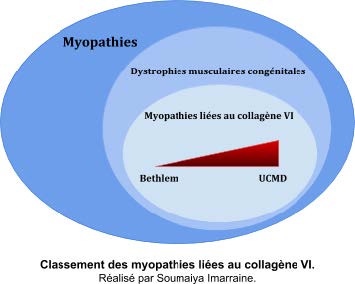

La myopathie de Meg appartient au groupe des Dystrophie Musculaire Congénitales et au sous-groupe des myopathies liées au collagène VI. Ce sous-groupe contient de nombreuses maladies, la forme la moins grave étant la myopathie de Bethlem et la plus grave l’UCMD.

Pour la myopathie de Bethlem les symptômes ne deviennent généralement handicapants qu’à l’âge adulte. Elle se caractérise surtout par une faiblesse musculaire et des contractions des muscles involontaires qui réduisent la mobilité des patients et peuvent donc limiter leurs activités quotidiennes.

Chez les individus atteints de l’UCMD, on retrouve généralement les symptômes suivants dès la petite enfance :

- une faiblesse des muscles, y compris ceux qui permettent de respirer

- des articulations des doigts, des poignets et des pieds souples

- à l’inverse, des articulations des genoux, des coudes, des chevilles et le dos très rigides

- une peau qui cicatrise mal

Mais il y en a combien des malades comme Meg ? Probablement aucun ! Les rares personnes atteintes des myopathies du collagène VI ont chacune leur propre mélange de symptômes parmi ceux que je vous ai décrits. Cela rend le diagnostic difficile et la recherche de traitements encore plus ! Mais Meg et les autres personnes atteintes des myopathies liées au collagène VI ont une chose en commun : tout commence avec le collagène !

Bienvenue dans la matrice !

via Giphy

Le collagène dites-vous ? Vous en avez déjà entendu parler n’est-ce pas ? Et oui, c’est bien la substance des crèmes anti-rides qui font rajeunir de 10 ans (enfin, d’après l’emballage). Alors que vient faire cette substance anti-âge dans la vie de Meg ?

Le collagène fait partie de la matrice extracellulaire. Mais qu’est-ce que c’est ? La matrice extracellulaire est un réseau de molécules que l’on trouve entre les cellules, et qui possède un rôle structural très important.

Imaginez-vous sur un chantier, avec votre casque de protection et votre gilet jaune, vous apprêtant à construire un mur. Si on considère que les cellules sont les briques, alors la matrice extracellulaire est le ciment qui permet de donner une cohésion à l’ensemble !

Notre super star le collagène

Tout d’abord dites-vous bien que le collagène est présent absolument partout ! C’est même la protéine la plus abondante chez les vertébrés, rien que ça ! Afin de former des fibres, trois protéines de collagène doivent s’enrouler et s’associer ensemble. Lorsqu’elles sont assemblées, elles forment un maillage très caractéristique qui confère la rigidité à la matrice extracellulaire, un peu comme un grillage.

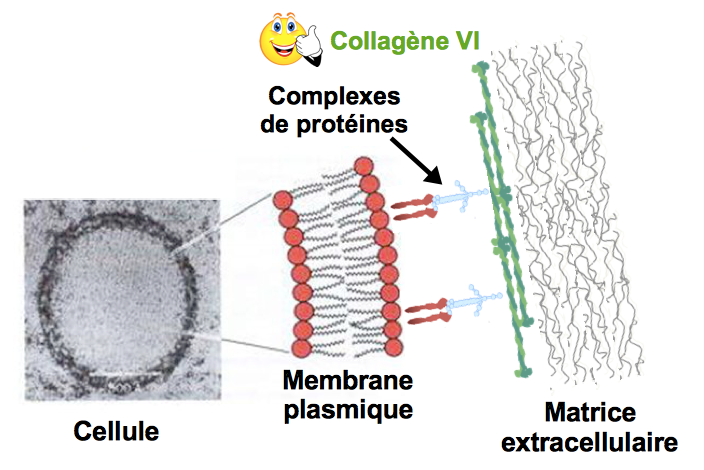

La formation des fibres de collagène. Wikimedia

Ce qu’il faut savoir également c’est qu’il n’existe pas un seul collagène, mais plusieurs ! Celui qui va nous intéresser dans le cas de Meg est le collagène de type VI, qu’on retrouve dans la matrice de presque tous les tissus et organes (muscle, peau, foie, etc…). Il est indispensable à leur structure : c’est lui qui permet de faire le lien entre la matrice et la cellule afin de soutenir l’ensemble. Le tout fonctionne comme des baskets à scratch : les cellules possèdent un ensemble de protéines qui jouent le rôle de velcro, qui va pouvoir s’attacher dans la partie soyeuse du scratch, la matrice extracellulaire, formée notamment par le fameux collagène VI. C’est ainsi que les cellules vont pouvoir rester en place.

Schéma simplifié de l’interaction entre la cellule et le collagène VI.

Adapté de Exchem et Wikimedia

En plus d’avoir un rôle de structure, le collagène VI participe à la transmission des signaux dans la cellule, ce qui est indispensable au renouvellement du muscle et au maintien de son intégrité.

Pourquoi de tels symptômes ?

L’ADN contient l’information permettant de produire les protéines. L’ADN doit cependant passer par un intermédiaire avant de devenir une protéine : l’ARNm (Acide RiboNucléique messager). Si vous voulez voir comment tout ça se passe, je vous conseille cette animation.

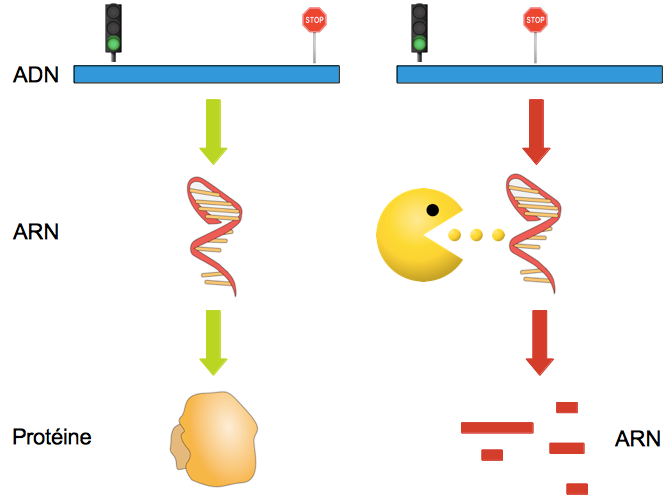

Il existe plusieurs types de mutations conduisant aux myopathies liées au collagène VI, elles ont toutes lieu dans la région de l’ADN importante pour le collagène VI. L’une des plus répandues est celle que porte Meg. Cette mutation va mener à la création d’un ARNm anormal. Il existe cependant dans la cellule des systèmes de surveillance des ARNm, dont le NMD (Nonsense Mediated Decay ou Mécanisme de dégradation des ARNm non-sens).

Comment fonctionne le NMD ?

Je vous explique rapidement, les relecteurs du NMD vérifient que chaque ARNm commence par un feu vert (codon initiateur) et se termine par un STOP (codon STOP), comme si je vous demandais de commencer vos phrases avec une majuscule et de les finir par un point. Logique non ? Si le point se retrouve au milieu de la phrase à cause d’une mutation, alors l’ARNm est grignoté avant même de pouvoir transmettre son message.

Schéma simplifié du mécanisme du NMD.

Wikimedia et Security blogger

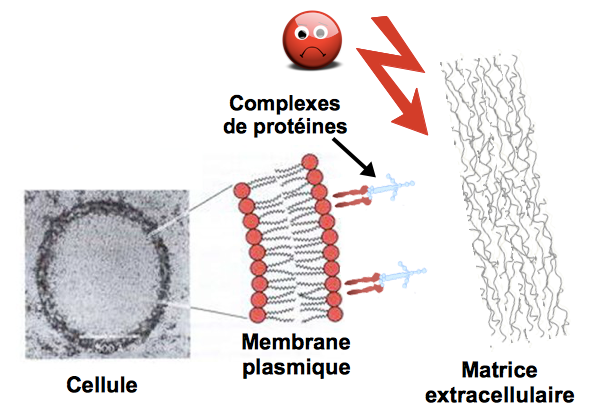

L’ARNm muté de Meg sera donc détruit avant de pouvoir donner une protéine de collagène VI. Le velcro de la cellule ne pourra alors plus s’attacher à la matrice extracellulaire. Cela va déstabiliser les cellules du muscle et entraîner la mort de certaines. Le muscle sera donc moins gros, on parle d’atrophie et ne sera plus capable de fonctionner correctement.

Effet de l’absence du collagène VI dans la matrice extracellulaire sur le muscle.

Adapté de Exchem, Wikimedia et NIH

Le combat musclé contre les myopathies !

Une équipe dirigée par Valérie Allamand située au Centre de Recherche de l’Institut de Myologie de l’hôpital La Pitié-Salpêtrière à Paris s’intéresse aux myopathies liées au collagène VI. Mais comment fait-on pour étudier les myopathies dans un laboratoire de recherche ?

De la cellule à la souris pour mieux comprendre l’ennemi

Dans les laboratoires il est possible de cultiver des cellules, cela permet d’observer leur fonctionnement et de tester des traitements (ou tout ce qui peut passer par la tête des chercheurs). Il est aussi possible de travailler sur des animaux. Parmi les espèces utilisées il y a la souris dont vous avez tous entendu parler. Mais il y également un petit nouveau apparu il y a quelques années, le poisson zèbre ! Chez ces deux espèces, les chercheurs peuvent reproduire une mutation identifiée chez les patients afin de voir ses effets à l’échelle des organes ou du corps entier. On va dans un premier temps utiliser le poisson-zèbre pour voir si la mutation affecte ses muscles et donc sa nage. Travailler sur cet animal ne coûte pas cher, prend peu de temps et l’observation est relativement facile. Si on observe un effet alors on testera la même mutation chez la souris pour faire des études plus approfondies dans un animal plus proche de l’homme que le poisson.

Les différents modèles utilisés. Wikimedia et Au secours des quenottes

Des chercheurs qui se creusent la tête

Il n’existe pour le moment aucun traitement pour guérir les myopathies liées au collagène VI. De nouvelles idées sont testées chaque jour en laboratoire, même si elles n’aboutissent pas toujours aussi vite qu’on le souhaiterait. Une des stratégies de l’équipe de Valérie Allamand est de bloquer le NMD. Si on y parvient, les machineries de relecture et de fabrication des protéines pourront passer outre la mutation et synthétiser une protéine entière.

Ce collagène aura un petit défaut de fabrication, mais au moins il sera présent et il fera de son mieux pour assurer sa fonction ! Ce type de traitement ne permettrait donc pas de guérir complètement les myopathies, mais il permettrait d’atténuer les symptômes.

L’équipe s’intéresse également à des gènes candidats, que l’on pourrait aussi appeler “gènes suspects” de part le fait qu’ils soient “suspectés” d’être à l’origine de la maladie. Toutes les causes des myopathies ne sont pas encore connues. Pour Meg, le suspect a très bien été identifié (le collagène VI), mais pour d’autres myopathies le mystère reste entier. Le but est donc d’étudier l’ADN des patients et de le comparer à l’ADN de personnes non malades pour trouver d’autres mutations à l’origine de myopathies ressemblant aux myopathies liées au collagène VI. Si on y arrive, on pourra s’y intéresser et comprendre pourquoi leur présence entraîne une myopathie. Et si on comprend ce qui ne va pas, on peut alors par la suite tenter de trouver un moyen de rétablir cette fonction avec un traitement adapté !

Fin de semaine

Vendredi soir, 19h. Meg rentre enfin à la maison après une journée bien chargée. Au même moment, la dernière personne quitte le laboratoire de l’Institut de myologie. Dans un cas comme dans l’autre, la journée se sera passée à combattre les maladies musculaires. Alors trop fortes les myopathies ? Pas pour eux en tout cas !

Soumaiya Imarraine, Clarisse Dumont, Alexandre Goumba et Alice Serafin, étudiants en M1 au Magistère Européen de Génétique, alias MEG, de Paris Diderot.

Merci à Valérie Allamand pour le temps accordé et pour ses conseils.

Bibliographie

Sites internet :

- Site de l’Association Française contre les Myopathies (AFM) : http://www.afm-telethon.fr

- Zoom sur l’UCMD : https://www.afm-telethon.fr/sites/default/files/flipbooks/zoom_sur._la_dystrophie_musculaire_congenitale_de_type_ullrich/files/docs/all.pdf

- Site internet de l’Institut de Myologie à Paris : http://www.institut-myologie.org/qui-sommes-nous/

- Page internet de l’équipe 1 du Centre de Recherche de l’Institut de Myologie, contenant l’équipe de Valérie Allamand travaillant sur les myopathies liées au collagène VI : http://www.institut-myologie.org/recherche/myologie-centre-de-recherche/equipe-1-gisele-bonne/

- Animation sur le mouvement et les muscles : http://www.animation-muscle.afm-france.org/accueil.htm

- Pour mieux comprendre l’ADN et les mutations : https://www.genetique-medicale.fr/la-genetique-l-essentiel/les-notions-cles-de-la-genetique/article/les-notions-cles-de-la-genetique-medicale

https://www.genetique-medicale.fr/en-chiffres-et-en-images/article/les-notions-pour-mieux-comprendre-la-genetique

- Pour mieux comprendre la transmission de l’ADN : https://www.vml-asso.org/-genetique-et-transmission-

Articles scientifiques :

- Sur les myopathies liées au collagène VI :

Allamand, V. et al. 166th ENMC International Workshop on Collagen type VI- related myopathies, 22-24 May 2009, Naarden, The Netherlands. 2010, Neuromuscular Disorders, 20(5): 346 – 354. DOI:10.1016/j.nmd.2010.02.012

Allamand, V. et al. ColVI myopathies : where do we stand, where do we go ?. 2011, Skeletal Muscle, 1: 30. https://doi.org/10.1186/2044-5040-1-30

Cescon, M et al. Collagen VI at a glance. 2015, Journal of Cell Science, 128(19) : 3525 – 3531.DOI:10.1242/jcs.169748

- Sur la matrice extracellulaire :

Theocharis, D. et al. Extracellular matrix structure. 2016, Advanced Drug Delivery Reviews, 97: 4 – 27.DOI:10.1016/j.addr.2015.11.001

Culav, M. et al. Connective tissues : matrix composition and its relevance to physical therapy. 1999, Physical Therapy, 79(3): 308 – 319. https://doi.org/10.1093/ptj/79.3.308

- Sur le NMD (Nonsens Mediated Decay) :

Brogna, S. et al. Nonsense-mediated mRNA decay (NMD) mechanisms. 2009, Nature Structural & Molecular Biology, 16(2): 107 – 113.DOI:10.1038/nsmb.1550

Kurosaki, T et al. Nonsense-mediated mRNA decay in humans at a glance. 2016, Journal of Cell Science, 129(3): 461 – 467.

Extras :

- Article sur les myopathies publié sur le blog “Passeur de sciences” : http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2016/01/03/comment-bidouiller-un-gene-pour-soigner-la-myopathie/