Mots clés : Billets de Blog, Bionum, MEG

Etiquettes: CCR5, CD4, globules blancs, Immunité naturelle, patient de Berlin, protéines membranaires, système RUSH, VIH

Le patient de Berlin est le seul homme à avoir guéri du sida. Sa guérison s’appuie sur l’imitation d’une immunité naturelle contre le VIH. C’est ce que les scientifiques tentent aujourd’hui de reproduire via l’inhibition du récepteur CCR5 et l’utilisation du système RUSH.

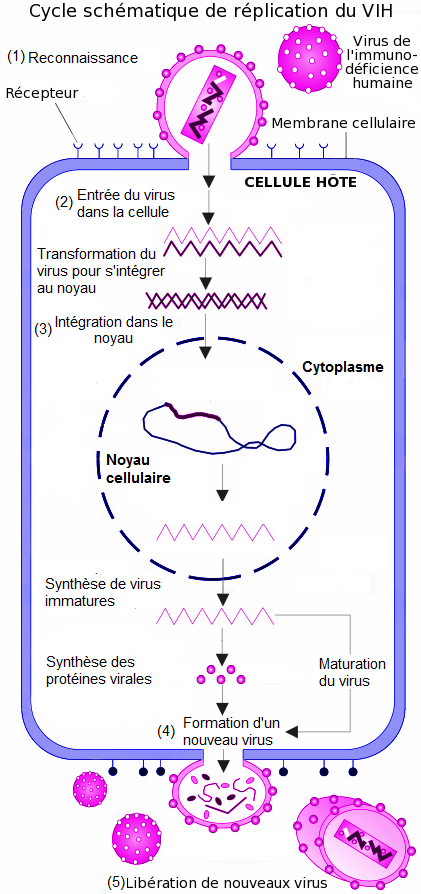

Plus de 30 ans après sa découverte, le VIH-1 (Virus de l‘Immunodéficience Humaine 1), responsable du sida, touche encore environ 37 millions de personnes dans le monde(1) (données de fin 2016). Ce virus infecte les cellules du système immunitaire et les empêche de fonctionner normalement. Il se transmet à travers les muqueuses (rapport sexuel non protégé) ou par inoculation directe avec du sang contaminé(1).

Le premier cas d’infection par le VIH-1 (détecté a posteriori) remonte à 1959 en Afrique(A), mais l’épidémie a vraiment débuté en 1981 avec l’identification de 5 cas aux USA(2), bientôt suivi par de nombreux autres dans le monde entier touchant majoritairement la communauté homosexuelle(3). Les différents aspects de cette infection notamment son mode de transmission sont alors inconnus, et l’infection est considérée à tort comme limitée à cette communauté(4), donnant lieu à des titres de journaux aberrants :

Une du journal Libération, à gauche n° 653, 27/06/1983 et à droite n° 619, 17/05/1983 © DR

Depuis, les mentalités ont évolué et il est maintenant accepté que n’importe qui est susceptible d’être infecté. La sensibilisation des populations sur les risques de transmission, l’usage du préservatif et les progrès de la médecine ont permis de diminuer considérablement le nombre d’infections. De plus, des traitements innovants(5) aident maintenant à survivre avec le virus en bloquant sa propagation dans l’organisme et en stimulant le système immunitaire. Néanmoins, ces traitements sont lourds, ils présentent de nombreux effets secondaires et ne permettent pas d’éliminer complètement le virus de l’organisme.

ce jour, plus de 76 millions de personnes ont été infectées depuis le début de l’épidémie par le VIH-1 mais un seul et unique cas de guérison a été recensé(6): c’est l’histoire du « Patient de Berlin ».

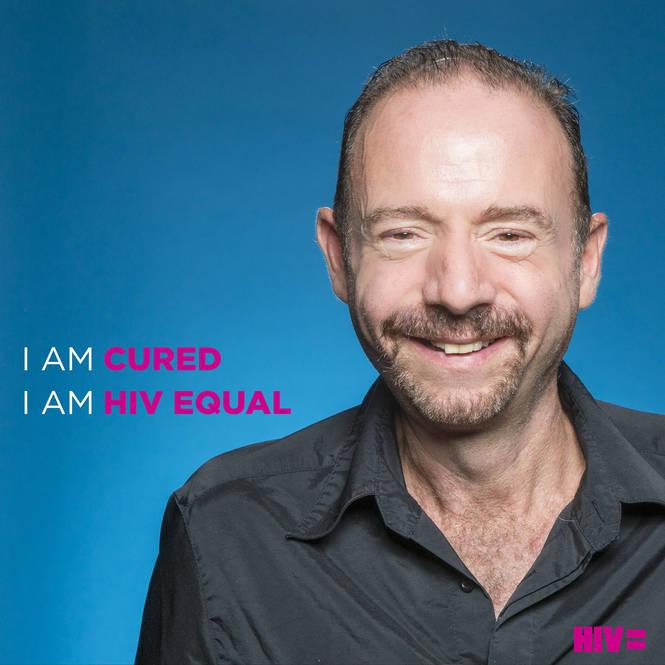

« Je suis la preuve vivante qu’on peut guérir du sida » Timothy Brown pour la campagne “HIV equal” (“Je suis guéris, je suis VIH égal”) © DR http://www.hivequal.org/equal-stories/meet-timothy-ray-brown

« Tim » Brown est un américain d’une cinquantaine d’année. Par deux fois, on lui a annoncé qu’il allait mourir. Atteint du sida, Timothy développe une leucémie, un cancer du sang qui touche les cellules de la moëlle osseuse et empêche la production de cellules sanguines fonctionnelles. Pris en charge à Berlin, Tim Brown devait recevoir une greffe de moëlle osseuse, berceau de la production des cellules sanguines et de l’immunité. Or, son médecin eut l’idée novatrice, de rechercher parmi les donneurs quelqu’un ayant des cellules de moëlle porteuses de la résistance au VIH-1. Eh oui ! 0,3 % de la population mondiale est naturellement résistante au VIH-1(6). Tim Brown a eu la chance inespérée de trouver un donneur compatible qui soit porteur de cette immunité naturelle. Ceci lui a permis, en faisant d’une pierre deux coups, de guérir non seulement de la leucémie mais aussi du sida(B).

Mais alors, comment fonctionne l’immunité naturelle contre le VIH-1 et pourrait-on s’en inspirer pour développer de nouvelles thérapies ?

Afin d’établir une stratégie thérapeutique efficace, il est essentiel de comprendre les mécanismes d’infection du VIH-1 qui constitue une étape de son cycle de vie.

L’infiltration des virus dans notre organisme : Une mission clef pour leur survie

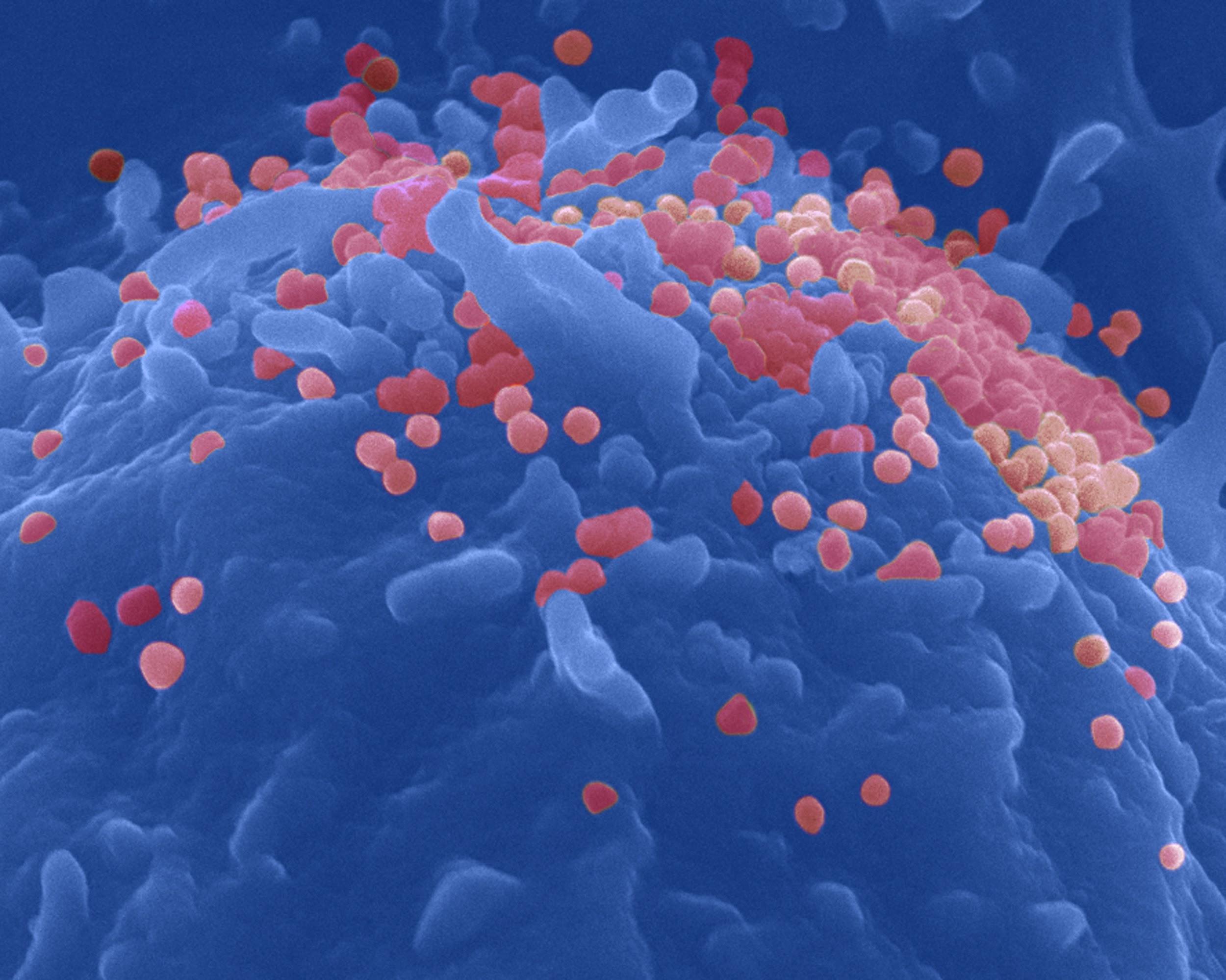

Un virus ne peut persister seul. Dépourvu des outils nécessaires à sa survie, il doit s’introduire dans les cellules d’un autre organisme. Il pourra alors détourner la machinerie de ces dernières afin de proliférer. Dans la littérature scientifique, l’ensemble des phénomènes de la pénétration du virus dans l’hôte jusqu’à sa multiplication s’appelle le cycle viral(7, C).

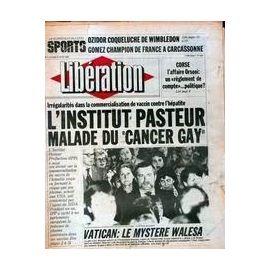

Le VIH-1 cible des cellules du système immunitaire, les globules blancs(8). Cellules essentielles à l’organisme, les globules blancs jouent un rôle de garde du corps en nous protégeant de toutes infections par les bactéries, virus ou mêmes parasites, en les éliminants. Sans ces cellules, nous devenons donc vulnérables aux agents infectieux présents dans l’environnement. En théorie, Les globules blancs reconnaissent le VIH-1 comme un ennemi et ont pour mission de le détruire. En pratique, le virus bien plus rusé, échappe à son destin tragique en se cachant dans ces cellules. Une fois infectés par le virus, les globules blancs ne peuvent plus fonctionner normalement et n’assurent donc plus leur rôle de protection (9).

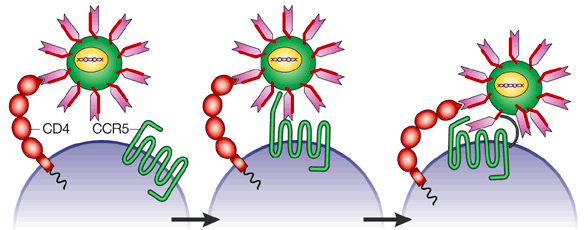

Pour entrer dans les globules blancs, le VIH-1 doit reconnaître sa porte d’entrée composée de protéines à la surface des cellules. Pour ouvrir cette porte, le virus utilise un ingénieux système de clef/serrure. La serrure (ou récepteur), est reconnue par le virus grâce à des « clefs » (ou ligands). Quand la cellule et le virus entrent en contact, le récepteur et le ligand se lient de manière spécifique car une clef ne peut ouvrir qu’un seul type de serrure.

Ainsi, le VIH-1 reconnaît les globules blancs grâce aux protéines CCR5 et CD4(10) qui agissent comme des marqueurs. Ils constituent la porte d’entrée du virus, ils sont présents à la surface de certains globules blancs, ce qui permet de les distinguer d’autres cellules.

VIH-1 qui reconnaît sa porte d’entrée via CD4 et CCR5, lien : crispr-for-hiv-we-are-not-yet-there.html

Une fois dans la cellule, le VIH-1 doit transformer son matériel génétique pour l’intégrer dans celui de la cellule cible. C’est une étape cruciale dont dépend la survie du virus. (Pour les plus curieux c’est par ici…)

Une fois intégré, le virus sera alors capable de produire les protéines et le matériel génétique dont il a besoin pour se multiplier. On appelle cela la phase de prolifération. Les protéines virales et le matériel génétique viral vont s’organiser et s’assembler pour constituer un virus qui bourgeonnera et s’échappera : c’est “La Grande Évasion”. Un seul virus peut donc en générer des milliards d’autres qui auront pour mission d’infecter de nouvelles cellules.

Après s’être intégré dans la cellule, le VIH devient parfois un peu feignant et interrompt son cycle : il rentre en dormance. Dans cet état, il passe inaperçu dans l’organisme et n’impacte pas les globules blancs infectés qui restent actifs. Ces virus clandestins sont à l’origine des virus dits « de réserve »(D), qui seront capables de reprendre leur cycle viral à tout moment.

Il est alors possible de distinguer deux types de virus, ceux en dormance, inactifs et ne produisant plus de nouveaux virus, et ceux actifs, qui produisent des virus sous forme de particules virales pouvant se retrouver dans le sang.

D’après : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HIV_gross_colored_fr.png

Ainsi, les virus en dormance restent présents dans l’organisme malgré les traitements capables de supprimer le taux de particules virales dans le sang (la charge virale(11)). Ces particules ne sont pas produites par les virus en dormance qui ne seront donc pas détectables malgré leur présence dans les globules blancs. Ces virus indétectables constituent “La Menace Fantôme”.

Les traitements actuels ne peuvent pas attaquer les virus installés au chaud dans les globules blancs. Si une personne infectée ne suit plus son traitement elle sera donc ré-infectée par ces virus de “réserve”.

https://www.youtube.com/watch?v=l3yS5Twqlfc

Comment le patient de Berlin a pu être traité contre le VIH-1 ?

L’immunité naturelle et l’énigme des prostituées Kényanes

En 1985 au Kenya, alors que l’épidémie fait rage, certaines personnes semblent échapper à l’infection : c’est l’énigme des prostituées Kényanes(12). En effet, certaines de ces prostituées ne se retrouvaient jamais infectées malgré une forte exposition au virus via des rapports sans protection avec des individus séropositifs. L’histoire remarquable de ces résistantes a laissé entendre aux chercheurs que l’on peut être naturellement immunisé contre le VIH-1 et ainsi ne pas être infecté même au contact du virus(E). Les cellules ne sont donc pas contaminées et le virus est facilement éliminé.

Une vingtaine de millions de personnes dans le monde sont naturellement immunisées contre le VIH-1(13). Différents mécanismes sont à l’origine de ces phénomènes d’immunité naturelle.

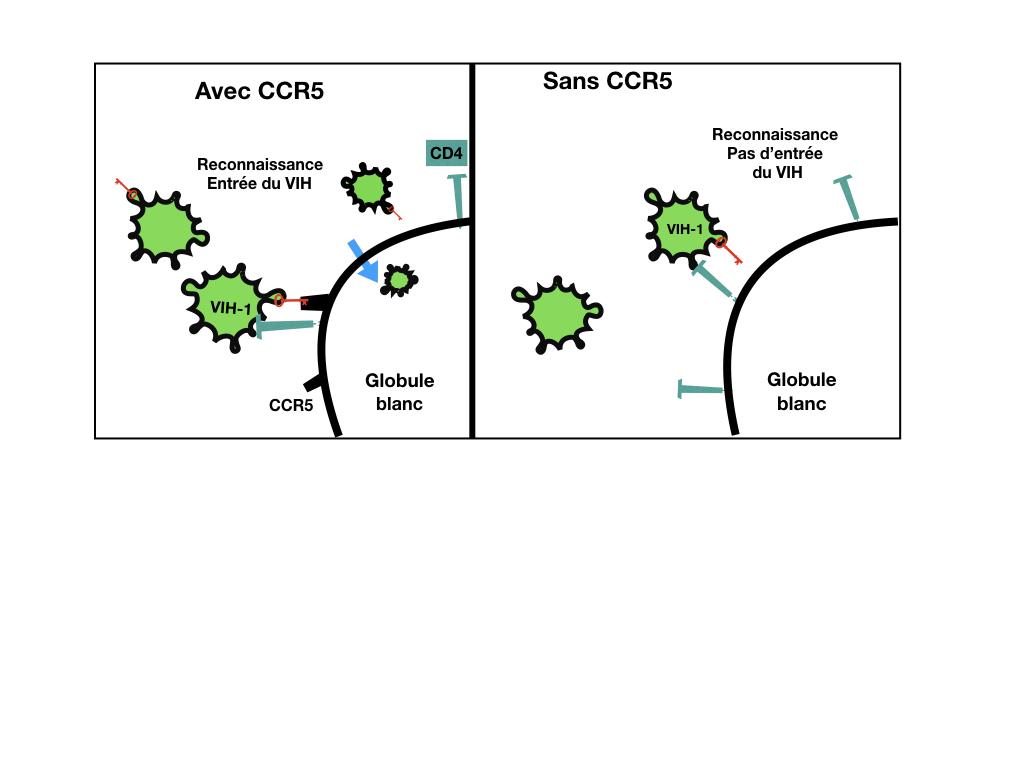

Un de ces mécanismes se traduit par l’absence de CCR5 à la surface des globules blancs(F), un constituant majeur de la porte d’entrée du VIH(10). Dans le cas des personnes qui n’ont pas CCR5, le virus reconnaît toujours les globules blancs mais se retrouve incapable de les infecter. Ainsi, on peut dire que CD4 est la porte d’entrée du virus et CCR5, la serrure de cette porte. Le virus reconnaît la porte et possède la clef mais il ne peut pas pénétrer à l’intérieur des cellules puisqu’il n’y a pas de serrure. Incapable de se cacher dans les cellules, il ne peut plus échapper au système de défense de l’organisme et est éliminé.

Infection (avec CCR5) ou non (sans CCR5) par le VIH-1 du globule blanc. © CONSTANTY Florian

Dans le cas du “patient de Berlin”, la greffe de moëlle osseuse a transmis cette immunité innée en remplaçant ses globules blancs par de nouveaux, porteurs de la mutation sur CCR5. Le virus ne rentrant plus dans les cellules, il peut enfin être éliminé de l’organisme. Aujourd’hui 10 ans après sa greffe, Tim Brown est toujours immunisé contre le VIH-1. Même sans traitement, il est protégé contre toutes nouvelles infections, même celles provoquées par les virus de “réserve”.

La protéine CCR5 n’a qu’un seul rôle connu dans la littérature : être impliqué dans la coordination du système de défense dans l’organisme(14). Son absence n’est pas sans effet : cela provoque notamment une sensibilité accrue à certaines infections (par exemple au virus du Nil(15)). Ces dernières restent cependant traitables grâce à la médecine actuelle.

La mutation du récepteur CCR5 confère une immunité naturelle contre le VIH-1, alors, pourrait-on s’en inspirer ?

Pouvons nous reproduire cette immunité naturelle ?

Malheureusement, il est impossible de greffer tous les patients avec des cellules souches de moelle osseuse qui portent cette mutation. En effet, la probabilité de trouver un donneur compatible au hasard dans la population est de 1/1 000 000 ! Le patient de Berlin, qui a pu être guéri par cette technique, a ainsi eu la chance d’être compatible avec un donneur qui portait en plus cette fameuse mutation sur CCR5(10). Cette technique n’est donc pas une piste thérapeutique solide(16), d’’autant plus que ces greffes sont réservées aux patients atteints de maladies sanguines graves comme la leucémie. Il ne serait pas non plus possible d’induire cette mutation dans nos cellules. En effet, les scientifiques ne disposent pas des techniques suffisantes pour réaliser cela à grande échelle.

Serait-il alors possible d’imiter ce phénomène d’immunité en empêchant le virus d’atteindre la serrure ?

Les récepteurs sont des protéines qui sont synthétisées par les cellules et sont ensuite transportées jusqu’à leur surface via des voies de sécrétion. Une thérapie envisageable pourrait consister à empêcher l’arrivée de CCR5 à la surface de la cellule(G) en le retenant à l’intérieur.

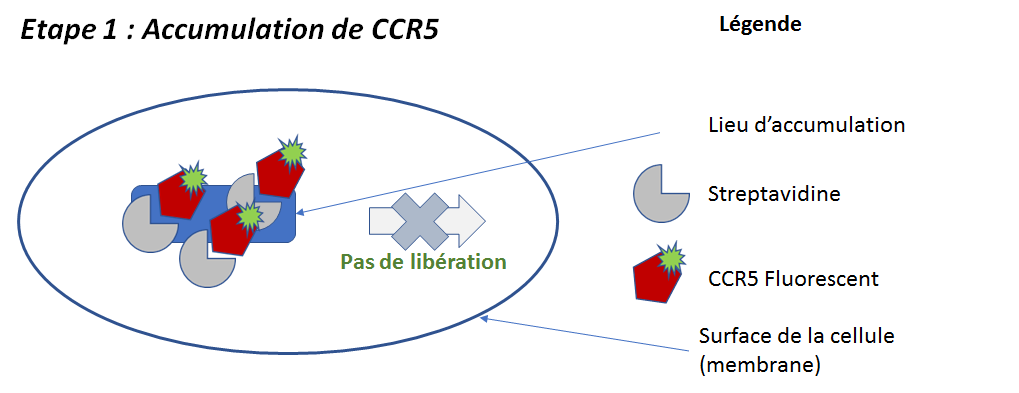

Cette idée est très répandue et représente un axe de recherche très actif dans les laboratoires. Afin d’identifier des molécules qui bloquent la voie de sortie de CCR5, un système appelé « système RUSH » (Retention Using Selective Hooks ou littéralement Rétention Utilisant des Crochets Sélectifs) peut être utilisé(H). Ce système a été développé pour retenir les protéines de manière sélective et temporaire(17) afin de mieux comprendre les mécanismes essentiels du déplacement des protéines. Il peut être adapté pour découvrir de nouvelles applications thérapeutiques, dans notre cas cette technique nous permet de visualiser l’effet de l’ajout d’une molécule sur le transport de CCR5. Pour cela on utilise le principe de rétention pour créer une accumulation de protéines. Les protéines accumulées sont rendues fluorescentes et peuvent être suivies. L’accumulation de la protéine est une étape nécessaire afin d’obtenir une concentration permettant de rendre la fluorescence détectable et ainsi de visualiser la protéine de manière optimale.

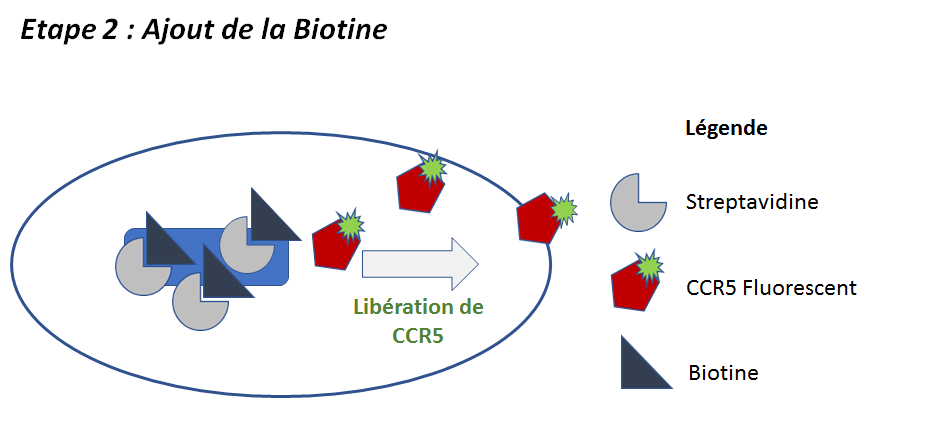

Le système RUSH permet l’accumulation de CCR5 en forçant son mariage avec une autre protéine : la streptavidine, qui est fixée à l’intérieur de la cellule. Devoir conjugal oblige, CCR5 se retrouve elle aussi coincée dans la cellule ce qui entraîne son accumulation. Lorsque la concentration en CCR5 est suffisante pour être visible, on ajoute une seconde protéine : la biotine (nom savant de la Vitamine B). La biotine, véritable âme soeur de la streptavidine, va interrompre ce mariage forcé pour retrouver son amante, libérant ainsi CCR5. Se retrouvant célibataire, CCR5 n’est plus restreinte dans ses mouvements et est libre de poursuivre sa route vers la membrane.

Photo de mariage de la streptavidine et de CCR5, la streptavidine bloque CCR5 qui ne peut plus être libéré. © DARCHEN Alice

L’arrivée de la biotine entraîne la rupture des jeunes mariés et la libération de CCR5. © DARCHEN Alice

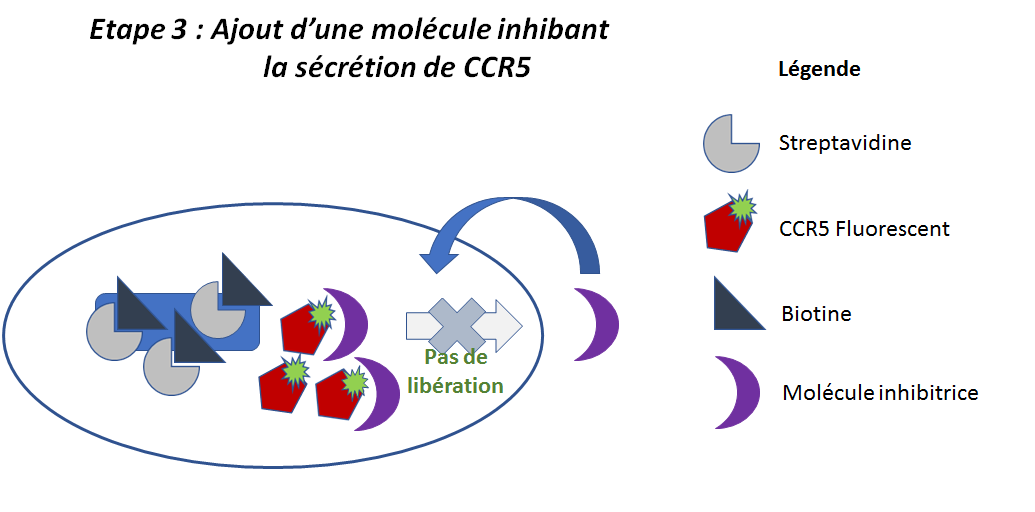

Ici, cette technique a été adaptée afin de trouver des molécules capables de bloquer l’arrivée de CCR5 à la membrane. Une molécule candidate susceptible de maintenir CCR5 à l’intérieur de la cellule est ajoutée avec la biotine. Si elle est capable d’empêcher CCR5 de “sortir” il y aura une forte fluorescence à l’intérieur de la cellule, si elle n’en est pas capable, la fluorescence s’observera à la surface de la cellule.

L’infection par le VIH-1 des globules blancs pourrait être empêchée si CCR5 ne peut accéder à la surface. Cela pourrait constituer une piste thérapeutique en évitant l’entrée du virus via cette serrure dans la cellule.

Ici, la molécule empêche la localisation de CCR5 à la surface de la cellule. © DARCHEN Alice

Le système RUSH est utilisé ici afin de visualiser l’inhibition de la migration de CCR5. Cette technique a permis d’identifier plusieurs molécules capables d’empêcher l’arrivée à la membrane de CCR5.

La maladie ne dort jamais, la recherche non plus

À l’Institut Cochin, l’équipe de Florence Niedergang travaille justement sur ces molécules afin de déterminer si elles peuvent constituer ou non une piste thérapeutique solide. Il faut s’assurer que les molécules identifiées entraînent une diminution significative de la présence de CCR5 à la surface des cellules mais surtout de vérifier qu’elles permettent une diminution importante de l’entrée du VIH-1 dans les globules blancs. Il s’agit également de voir si ces molécules n’exercent pas d’effets toxiques indésirables sur les cellules à long terme. Cette équipe utilise notamment comme modèle des macrophages qui appartiennent à la famille des globules blancs. Ces macrophages sont intéressants à étudier car ils sont utilisés comme réservoir par les virus. Trouver un moyen de bloquer l’entrée du VIH-1 dans ces cellules permettrait de diminuer considérablement les réserves de virus dans l’organisme et ainsi aiderait à limiter les évènements de réinfection.

Afin de neutraliser ces virus de réserve, une autre stratégie a été mise en place : la stratégie “Shock and Kill”(18, I) (“Choquer et Tuer”) : choquer pour stimuler, réveiller les virus de réserve et les faire proliférer, puis les tuer grâce à une combinaison de traitements.

On peut ainsi combiner ces 2 stratégies en utilisant en plus des molécules bloquant le transport de CCR5 à la surface cellulaire. En l’absence de CCR5 les virus ne pourront plus infecter de nouvelles cellules, ils resteront exposés aux médicaments et donc seront éliminés plus facilement par le système immunitaire.

(Pour en savoir plus : https://www.institutcochin.fr/la-recherche/3i/equipe-niedergang)

Affiche de campagne sidaction. © DR https://www.sidaction.org

L’absence de CCR5 à la surface des cellules confère une immunité naturelle contre le VIH-1. Ce phénomène, qui a permis la guérison du patient de Berlin, pourrait inspirer le développement de nouveaux traitements visant à reproduire cette résistance. Ces traitements bloquent toute possibilité de réinfection en empêchant la formation de réserves de virus dans les cellules. Des tests sont en cours dans des laboratoires mais ils ne sont pas suffisants pour affirmer que la molécule peut être utilisée en thérapie, elle doit par la suite passer en test clinique pour être validée. En revanche, ils fournissent des pistes pouvant aller dans ce sens. Ces pistes thérapeutiques ne s’appliquent qu’au VIH-1. Il existe en effet d’autres types de VIH, notamment le VIH-2(19) qui est beaucoup moins répandu (2% des cas dépistés entre 2003 et 2010 en France(20, J)) et qui est traité d’une manière différente. N’oublions pas que le meilleur moyen de lutter contre le VIH reste de prévenir l’infection par l’usage de préservatifs et le dépistage.

Florent Charton, Florian Constanty, Alice Darchen et Elise Paniel.

Références bibliographique :

Sites webs :

1 : OMS, VIH/sida, [consulté en octobre 2017] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs360/fr/

2 : Libération, Le 5 juin 1981, l’étude de cinq cas de pneumonie. [consulté en février 2018] http://www.liberation.fr/evenement/2001/06/05/le-5-juin-1981-l-etude-de-cinq-cas-de-pneumonie_366973

3 : Futura-sciences, Dossier – Sida : Comment vaincre le VIH ? [consulté en novembre 2017] http://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/medecine-sida-vaincre-vih-1696/page/2/

4 : Libération, L’étrange maladie des gays [consulté en novembre 2017] http://www.liberation.fr/grand-angle/2006/06/08/juin-1981-l-etrange-maladie-des-gays_44030

5 : Le Monde diplomatique, Vers un monde sans VIH [consulté en décembre 2017] https://www.monde-diplomatique.fr/2012/01/BARRE_SINOUSSI/47209

6 : Le Monde, Le Patient de Berlin, seul homme à avoir guéri du sida [consulté en janvier 2018]

http://www.lemonde.fr/sante/article/2012/07/26/le-patient-de-berlin-seul-homme-a-avoir-gueri-du-sida_1738151_1651302.html

7 : ENS, Le virus du sida #cycle du VIH [consulté en janvier 2018]

http://planet-vie.ens.fr/article/1463/virus-sida#cycle-du-vih

8 : Docteurclic, Globules Blancs [consulté en novembre 2017]

http://www.docteurclic.com/encyclopedie/globules-blancs.aspx

9 : INSERM, Comment le VIH perturbe-t-il l’activité des macrophages [consulté en janvier 2018] https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/comment-vih-perturbe-il-activite-macrophages

10 : Sidasciences, Éradiquer l’infection à VIH en ciblant la protéine CCR5 ? Des questions restent posées. [consulté en janvier 2018] http://sidasciences.inist.fr/?Eradiquer-l-infection-a-VIH-e

11 : Clinique L’actuel, Qu’est-ce que le test de la charge virale ? [consulté en janvier 2018] https://cliniquelactuel.com/vivre_avec_VIH_test_charge_virale_clinique-medicale-l-actuel.html

12 : Jeune Afrique, Les miraculées de Nairobi, Karène Bassompierre [consulté en novembre 2017] http://www.jeuneafrique.com/114584/archives-thematique/les-miracul-es-de-nairobi/

13 : Pasteur, Nos fiches maladies [consulté en novembre 2017] https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/sida-vih#traitement

14 : UniProt – CCR5_HUMAN [consulté en février 2018] http://www.uniprot.org/uniprot/P51681

15 : OMS, Virus du Nil occidental [consulté en décembre 2017] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs354/fr/

16 : VIH.org, Le « patient de Berlin » difficilement reproductible [consulté en octobre 2017] http://vih.org/20150302/patient-berlin-difficilement-reproductible/69982

17 : CNRS, Transport cellulaire : quantifier le flux de protéines [consulté en février 2018] http://www.cnrs.fr/insb/recherche/parutions/articles2012/f-perez.html

18 : Sidaction, “Shock and kill” : Quoi de neuf ? [consulté en décembre 2017] https://www.sidaction.org/actualites/shock-and-kill-quoi-de-neuf-457

19 : HIV guidelines, Natural history and Epidemiology [consulté en novembre 2017] https://www.hivguidelines.org/adult-hiv/hiv-2/#tab_1

20 : INVS (Institut de Veille Sanitaire), Bulletin épidémiologique – Découvertes de séropositivité et de sida, France, 2003-2013 [consulté en janvier 2018]

http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2015/9-10/2015_9-10_1.html

Articles scientifiques :

A : Zhu T, Korber BT, Nahmias AJ, Hooper E, Sharp PM, Ho DD (February 1998). “An African HIV-1 sequence from 1959 and implications for the origin of the epidemic”. Nature. 391(6667): 594–7. doi:10.1038/35400. PMID 9468138.

B : Brown, Timothy Ray. « I Am the Berlin Patient: A Personal Reflection ». AIDS Research and Human Retroviruses 31, no 1 (janvier 2015): 2‑3. https://doi.org/10.1089/aid.2014.0224.

C : Moss, Joseph Anthony. « HIV/AIDS Review ». Radiologic Technology 84, no 3 (février 2013): 247-267; quiz p.268-270. PMID 23322863

D: Chun, Tae-Wook, Susan Moir, et Anthony S Fauci. « HIV reservoirs as obstacles and opportunities for an HIV cure ». Nature Immunology 16, no 6 (19 mai 2015): 584‑89. https://doi.org/10.1038/ni.3152.

E : Fowke, Keith R, Nico JD Nagelkerke, Joshua Kimani, J Neil Simonsen, Aggrey O Anzala, Job J Bwayo, Kelly S MacDonald, Elizabeth N Ngugi, and Francis A Plummer. “Resistance to HIV-1 Infection among Persistently Seronegative Prostitutes in Nairobi, Kenya.” The Lancet 348, no. 9038 (November 1996): 1347–51. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(95)12269-2.

F : Scerra, S., G. Melica, and J.-D. Lelièvre. “Thérapie génique conduisant à l’inactivation de CCR5 – Vers l’éradication du VIH?” Journal des Anti-infectieux 13, no. 3 (September 2011): 184–90. https://doi.org/10.1016/j.antinf.2011.07.003.

G : Lopalco, Lucia. “CCR5: From Natural Resistance to a New Anti-HIV Strategy.” Viruses 2, no. 2 (February 5, 2010): 574–600. https://doi.org/10.3390/v2020574.

H : Boncompain, Gaelle, Severine Divoux, Nelly Gareil, Hélène de Forges, Aurianne Lescure, Lynda Latreche, Valentina Mercanti, Florence Jollivet, Graça Raposo, and Franck Perez. “Synchronization of Secretory Protein Traffic in Populations of Cells.” Nature Methods 9, no. 5 (March 11, 2012): 493–98. https://doi.org/10.1038/nmeth.1928.

I : Deeks, Steven G. « Shock and Kill: HIV ». Nature 487, no 7408 (juillet 2012): 439‑40. https://doi.org/10.1038/487439a.

J : Etienne Lucas, Françoise Cazein, Sylvie Brunet, Damien Thierry, Josiane Pillonel, Florence Lot, Roselyne Pinget, Marlène Leclerc, Lotfi Benyelles, Clara Da Costa, Caroline Semaille, Francis Barin. “Types, groupes et sous-types de VIH diagnostiqués en France depuis 2003 : données de huit années de surveillance” Bulletin épidémiologique hebdomadaire, no. 46-47 1er Décembre 2012.